僕はいつも思う。

香川の甲子園史は、高松商だけで語ってはいけないと。

確かに、高松商は王者だった。

でもその陰で、怪童が生まれ、奇跡の公立校が現れ、そして私学の時代がやってきた。

この記事では、甲子園と香川という長い物語を、

成績表の行間に染みついた「汗」と「ため息」まで含めて、僕なりに書き残していく。

甲子園と香川――瀬戸内が見てきた白球の歴史

香川県と甲子園の関係は、単なる「地方代表」という言葉では片づけられない。

日本の高校野球が形を整えていく、その最初期から、香川はずっと当事者だった。

王者・高松商業という原点

香川の高校野球を語るとき、まず名前が挙がるのが高松商業だ。

これは美談でも郷土愛でもない。

成績が、そう言わせる。

- 1925年(第11回)夏・全国制覇

- 1927年(第13回)夏・全国制覇

しかも、その間の1926年、1928年は高松中がベスト4。

全国制覇と準決勝常連が同時に存在した時代。

僕はこの頃を、迷いなく「野球王国・香川」と呼びたい。

高松中・高松一高と怪童・中西太――甲子園の空気を変えた男

高松中が高松一高へと名を変えたあとも、香川の野球は止まらなかった。

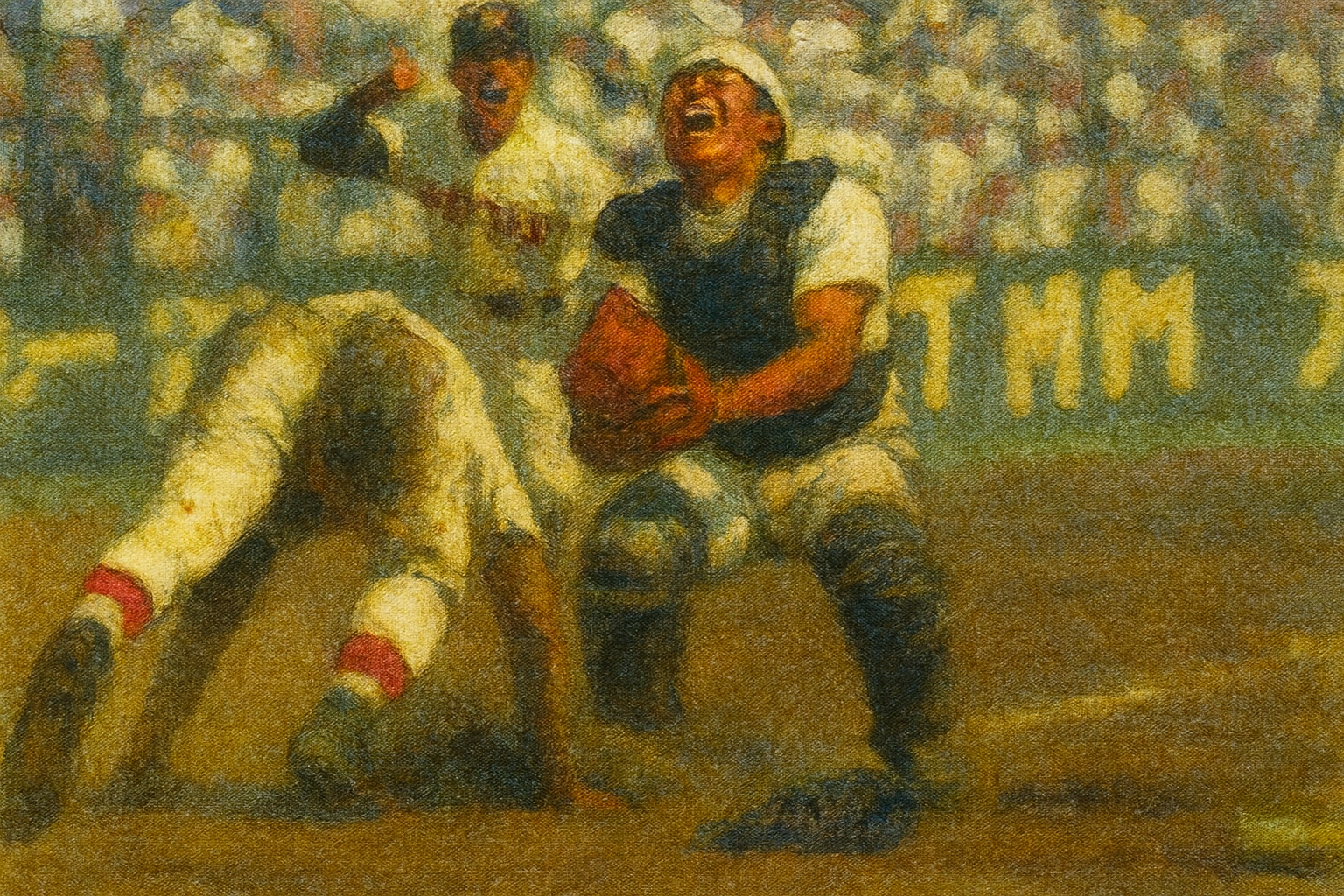

その象徴が、怪童・中西太だ。

彼の名前が甲子園で響くとき、スタンドのざわめきは一段階、質が違った。

「次、何が起きるんだ」――そんな空気が、打席に立つだけで生まれた。

1951年(第33回)夏。

高松一高はベスト4まで勝ち上がる。

中西は、この大会で豪快な本塁打を放ち、全国に「香川にとんでもない打者がいる」と知らしめた。

興味深いのは、当時の回想に残る中西の姿だ。

「力で持っていく」というより、

球を最後まで見て、間で打つ。

甲子園という大舞台で、あれだけ落ち着いてスイングできる高校生は、そうはいなかった。

後にプロ野球で首位打者、本塁打王を獲り、

“怪童”の名が全国区になるのだが、

その原点は、間違いなく高松一高の夏にあった。

香川の高校野球が、

「王者・高松商」だけでなく、

「怪物を生む土壌」でもあったことを、

中西太は体現していた。

<

1978年 延長17回――河地という投手が残したもの

1978年夏。

高松商のエースは河地だった。

仙台育英・大久保との投げ合い。

延長17回。

スコアは0-0のまま、時間だけが削られていく。

そして、最後は死球押し出し。

1×0。

試合は、終わった。

ただ、この試合が特別なのは、

「どちらが勝ったか」じゃない。

河地が、17回を投げ切ったという事実だ。

当時は、球数制限もない時代。

エースは、マウンドに立ち続ける存在だった。

それでも、17回は異常だ。

後年、当時を知る関係者が口をそろえて言う。

「あの試合で、河地は負けたけど、壊れなかった」

実際、河地はその後も野球から離れず、

指導や野球界との関わりを続けていったと伝えられている。

甲子園で燃え尽きて消える投手も多い中で、

“あの17回”を背負って生きたという点が、

河地という投手の凄さだったのかもしれない。

敗戦のマウンドに立ち尽くす背中。

あの光景は、香川県民だけじゃなく、

高校野球を愛する人たちの心に、今も残っている。

低迷と復活――長尾監督と、高松商が「もう一度、甲子園の中心」に戻るまで

高松商業は、いつの時代も強かった――

そう言い切りたいところだが、正直に言えば、長い低迷期もあった。

私学全盛の時代。

全国から選手が集まる強豪校が幅を利かせる中で、

公立の伝統校は、どうしても後れを取る。

高松商もまた、

「名前は聞くけれど、甲子園では見ない」

そんな時期を過ごしていた。

そこでバトンを託されたのが、長尾健司監督だった。

長尾監督が掲げたのは、奇をてらった改革じゃない。

練習量を誇ることでも、スカウト合戦に参戦することでもなかった。

守る。走る。崩れない。

高松商が、かつて甲子園の中心にいた理由を、

もう一度、最初から積み上げ直す。

派手さはない。

だが、試合の終盤になるほど、しぶとい。

そんなチームが、少しずつ形になっていった。

そして2016年、春。

高松商は、久々に大舞台へ戻ってくる。

2016年(第88回)選抜大会 準優勝。

勝ち上がり方が、いかにも高松商だった。

大量点ではなく、接戦。

相手のミスを待つのではなく、自分たちが先に動く。

決勝は智弁学園。

延長11回、最後はサヨナラ負け。

でも、あの試合を見ていた人の多くが、

こう思ったはずだ。

「高松商、戻ってきたな」と。

甲子園の空気に、まったく臆していなかった。

むしろ、この場所を知っているチームの顔をしていた。

この準優勝を境に、高松商は再び“常連”の側へ足を踏み入れる。

2019年、23年ぶりの夏の甲子園出場。

そして、その後も香川大会の主役であり続ける。

そんな流れの中から、また一人、

高松商の名を全国区に押し上げる選手が現れた。

浅野翔吾。

体は大きくなくても、スイングが強い。

何より、勝負どころで引かない。

甲子園で放った一打一打は、

「高松商は、今もここにいる」

というメッセージそのものだった。

その浅野が、後にプロへ進む。

伝統校の復活が、一過性ではなかった証拠だ。

長尾監督が積み上げたものは、

準優勝の銀メダルだけじゃない。

高松商は、再び“物語を生み続ける学校”に戻った。

それが、この復活の一番の価値だと、僕は思っている。

1995 観音寺中央――なぜ、あの年だけ強かったのか

1995年。

観音寺中央は、甲子園初出場で、いきなり選抜優勝をやってのけた。

この記録だけを見ると、「奇跡」「たまたま」という言葉で片づけたくなる。

でも、僕はずっと引っかかっていた。

あのチームは、“偶然”にしては出来すぎていた。

守備の位置取り、走塁の判断、ベンチの落ち着き。

どこを切り取っても、「初出場校」の顔じゃなかった。

後年、監督や選手たちの証言をたどっていくと、

ようやく一本の線が見えてくる。

指揮を執っていたのは、橋野純監督。

丸亀商で甲子園を経験してきた人物だ。

橋野監督が観音寺中央でまず手をつけたのは、

戦術でも練習量でもなかったという。

「私生活を、甲子園基準にする」。

挨拶、掃除、時間の使い方。

野球以前の部分を、徹底的に揃えた。

「野球で日本一は難しい。でも、生活なら誰でも日本一を目指せる」――

そんな言葉が、当時を知る人の記憶に残っている。

だから、甲子園でもブレなかった。

初出場の硬さよりも、

「やることは、いつも通り」という空気があった。

決勝戦。

相手は銚子商。

スコアは4-0。

派手な一発でねじ伏せたわけじゃない。

四球を選び、走者を進め、守ってはミスをしない。

静かに、確実に、全国の頂点に立った。

そして迎えた夏の甲子園。

今度は「王者」として見られる立場だった。

2回戦、日大藤沢。

試合は延長11回にもつれ込む。

終盤、サヨナラの場面で見せたのが、

内野5人シフトだった。

センターが前に出て、まるで内野手の一角のように立つ。

甲子園が、どよめいた。

それでも、最後は内野ゴロの間にサヨナラ負け。

ほんの一歩、ほんの一瞬が、届かなかった。

でも、僕は思う。

あの夏の敗戦があったからこそ、

観音寺中央は「一発屋」では終わらなかった。

勝った春と、負けた夏。

その両方があるから、

1995年の観音寺中央は、今も語られる。

香川の甲子園史に、

確かに刻まれた“完成された一年”だった。

尽誠学園から英明へ――香川が「私学の時代」を生き抜いた理由

1980年代に入ると、高校野球の地図ははっきりと変わり始める。

全国的に私学が台頭し、設備、選手層、指導体制が勝敗を分ける時代になった。

香川も、その流れからは逃れられなかった。

そして、その変化を真正面から受け止めたのが、

尽誠学園だった。

尽誠学園は、「勝てなかった弱者」じゃない。

むしろ逆だ。

あと一歩で、時代の頂点に届きかけた存在だった。

1987年夏。

エースは、後にプロ野球で剛腕として名を轟かせる伊良部秀輝。

優勝候補筆頭と目されていた浦和学院を倒した試合は、

香川の高校野球が「全国と真正面から殴り合える」ことを示した瞬間だった。

結果は3回戦敗退。

だが、あの一勝が持つ意味は大きかった。

香川は、もはや挑戦者じゃなかった。

そして尽誠学園は、本当に悔しいところまで勝ち上がる。

- 1989年 夏:ベスト4(準決勝・仙台育英に延長10回、2-3)

- 1992年 夏:ベスト4(準決勝・拓大紅陵に4-5)

どちらも、あと一つ勝てば決勝だった。

だが、勝てなかった。

僕は、この「勝てなかった」が尽誠学園のすべてだと思っている。

力はあった。

流れも来ていた。

それでも、甲子園は最後の一線を越えさせてくれなかった。

だからこそ、尽誠学園は香川の記憶に深く残る。

強かった。でも、優勝できなかった。

この経験が、香川の高校野球を一段たくましくした。

2000年代に入ると、バトンは別の私学へ渡る。

英明。

香川西。

寒川。

特に英明は、甲子園出場を重ね、

「たまに出る学校」から「出てくるのが当たり前の存在」へと変わりつつある。

尽誠学園が体を張って切り開いた道を、

次の世代が、確実に踏み固めている。

まとめ:香川の甲子園は、今も続いている

香川の甲子園史は、

優勝校の年表を並べるだけでは見えてこない。

王者がいた。

怪童がいた。

奇跡の公立校が現れ、

私学が時代と格闘した。

勝った年だけじゃない。

負けた夏にも、次の物語の種が埋まっている。

高松商の復活も、

英明の台頭も、

その土壌は、すべて過去の挑戦が耕してきたものだ。

白球は、また瀬戸内を越える。

そして香川は、これからも甲子園に物語を残し続ける。

FAQ|よく聞かれること

Q1. 香川県って、甲子園で本当に強かったの?

強かったよ。しかも、一瞬じゃない。

高松商の1920年代の全国制覇と準決勝常連ぶりを見れば分かるし、

高松一高の時代には怪童・中西太が現れている。

時代ごとに「顔」が違うのが、香川の面白さなんだ。

ずっと同じ勝ち方をしていない。

それが逆に、長く甲子園とつながってきた理由だと思っている。

Q2. 香川県は甲子園で優勝したことがあるの?

ある。しかも複数回だ。

夏は高松商が全国制覇しているし、

春の選抜では、1995年に観音寺中央が初出場・初優勝を成し遂げている。

個人的には、観音寺中央の優勝は

「香川の野球観」を全国に知らしめた出来事だったと思っている。

Q3. 観音寺中央って、なんであの年だけあんなに強かったの?

僕もずっと不思議だった。

でも、後年の監督・選手の証言を追うと、

「突然」じゃなかったことが分かる。

橋野純監督が作ったのは、

勝つためのテクニックより、

崩れないチームだった。

私生活、挨拶、時間の使い方。

甲子園で動じなかった理由は、そこにあったと思う。

Q4. 高松商の1978年、延長17回の試合って、そんなにすごいの?

あれはね、記録以上に「記憶」に残る試合だ。

河地と大久保、両エースが17回まで投げ合って、

最後は死球押し出しで決着。

負けた高松商の投手が、今も語り継がれている。

それだけで、どんな試合だったか分かると思う。

Q5. 高松商は、もう昔の学校じゃないの?

それを否定したのが、2016年の準優勝だった。

長尾監督の下で、

守備と走塁を積み上げ直し、

「高松商らしい野球」を取り戻した。

その流れの中から浅野翔吾が出てきた。

これは偶然じゃない。

復活が本物だった証拠だと思っている。

Q6. 今後、香川の高校野球はどうなると思う?

正直、分からない。

でも一つ言えるのは、

香川は甲子園と縁が切れない県だということ。

形は変わる。

主役も変わる。

それでも、また誰かが白球を瀬戸内の向こうへ運んでいく。

参考・出典(主要)

-

日本高等学校野球連盟(公式)

https://www.jhbf.or.jp/ -

朝日新聞デジタル/バーチャル高校野球(香川県勢・大会記録)

https://vk.sportsbull.jp/koshien/ -

Number Web(観音寺中央1995年回顧・橋野監督の証言)

https://number.bunshun.jp/articles/-/856935 -

デイリースポーツ(1995年観音寺中央、その後)

https://www.daily.co.jp/baseball/2015/01/14/0007656154.shtml -

NHK甲子園アーカイブ

https://www.nhk.or.jp/sports/koshien/

※本記事は、公的記録・報道・回顧資料を基に構成しています。年次・成績は複数資料で照合しています。

コメント