灼熱の甲子園の芝が焦げる匂いは、時代を越えて僕の記憶に刻まれている。山口県の高校野球を語るとき、胸の奥に浮かび上がるのは、ただの勝敗の記録ではない。そこには、5つの夏が積み重ねてきた“涙と奇跡の物語”がある。

柳井の栄光。

地方公立が深紅の大優勝旗を初めて胸に抱いた、あの眩しい夏。

池永の痛み。

吊った腕を揺らしながら、それでも仲間のために投げ続けた伝説の右腕。

津田の炎。

甲子園の空気を変えるほどの直球を投げ込み、後に“炎のストッパー”として燃え尽きた魂。

宇部商の涙。

KK最強時代のPLに真っ向勝負を挑み、サヨナラで崩れ落ちながらも、誰より輝いていた公立の誇り。

下関国際の快進撃。

雑草と呼ばれた少年たちが、大阪桐蔭という巨人を倒し、全国を震わせた令和の革命。

この5つの夏を貫くのは、強さでも華やかさでもない。「人はどこまで真っすぐでいられるのか」という問いに向き合い続けた、山口県の球児たちの姿だ。

甲子園のアルプスでKKコンビを見上げていたあの頃の僕と同じように、今の若い世代も、きっと誰かの背中に“未来の自分”を重ねているのだろう。

本稿では、この5つの夏がどのようにして“県勢の真実”を形づくってきたのか──歴史と証言、そして記憶の温度を手がかりに紐解いていく。

第一章:1958年 柳井高校——山口に灯った“初めての光”

山口県の甲子園史を語るとき、最初のページに刻まれるのは柳井高校の1958年夏の全国制覇だ。

当時、山口は全国的には決して強豪県とは見られていなかった。しかし、柳井ナインはその評価を静かに、しかし力強く塗り替えていった。

しかも、その相手がすごい。決勝でマウンドに立っていたのは、のちに“甲子園の怪物”として語り継がれる徳島商のエース・坂東英二だった。

坂東はこの大会、魚津高校との延長18回の死闘をはじめ、6試合62イニングを投げて83個の三振を奪うという前代未聞の記録を打ち立てた。今も破られていない大記録だ。連投に次ぐ連投、それでも投げ続けた剛腕。その最後の相手が、山口の柳井高校だった。

技巧派投手を中心とした柳井は、「堅守」と「結束」で勝ち上がってきたチームだった。1点を取りにいくのではなく、“1点を守り抜く”野球。地方公立らしい、派手さのない、しかし土の匂いがする戦い方だ。

決勝戦。夏の甲子園を覆う蒸し暑い空気の中で、柳井は一瞬たりとも緊張の糸を切らさなかった。初回から坂東の球威を真正面から受け止め、コンパクトなスイングで食らいついていく。

魚津との18回、再試合……。坂東の右腕は、すでに限界を超えていたのかもしれない。それでもマウンドに立ち続けるエースに対して、柳井の打線は「無理に打ちにいかない」かわりに、「とにかくバットに当てて前へ飛ばす」野球を貫いた。

やがて、徳島商の守備にほころびが出始める。細かい進塁打、スクイズ、内野ゴロの間のホームイン……。スコアボードに少しずつ灯っていく柳井の得点。

試合が終わってみれば、スコアは7対0。怪物・坂東英二を擁する徳島商を完封し、山口県勢として初めて夏の甲子園の頂を極めたのである。

この優勝は、県内に“夢は届く”という感覚を初めて根付かせた。それまで「甲子園は遠い」と感じていた地方の球児たちの胸に、小さな火が灯った。

おもしろい後日談がある。あの決勝から半世紀近くたった2007年、柳井高校創立100周年の記念事業として、柳井と徳島商が親睦試合を行ったのだ。スタンドには当時のOBたちが集まり、優勝旗や優勝盾のレプリカが飾られた。

かつて深紅の大優勝旗を争った二つのユニフォームが、今度は“同窓会”のような空気の中で再び同じグラウンドに立つ――。スコア以上に、あの夏の記憶が、地域の中でちゃんと生き続けていることを示す光景だった。

白球は時代を越える。柳井が灯した小さな火は、池永にも、津田にも、宇部商にも、下関国際にも受け継がれていく。1958年の柳井は、山口高校野球の原点であり、未来への道標だった。

第二章:1963年 下関商業——池永正明という伝説のはじまり

甲子園の歴史をめくるとき、1963年のページだけは、どうしても指先が震える。

そこに刻まれているのは、「野球の神様に愛され、そして試された男」――池永正明(下関商)の名だ。

僕が初めて彼の投球を知ったのは、小学生のとき。父が古いスポーツ誌を机に置いて、

「お前は桑田清原の時代を見ているけどな、本物の“怪物”はこの人や」

と真顔で言った。ページを開くと、腕を吊り、肩を固定しながら、それでもなお甲子園で投げ続けた若き池永がいた。その姿は、痛々しさよりも、凛とした気高さを放っていた。

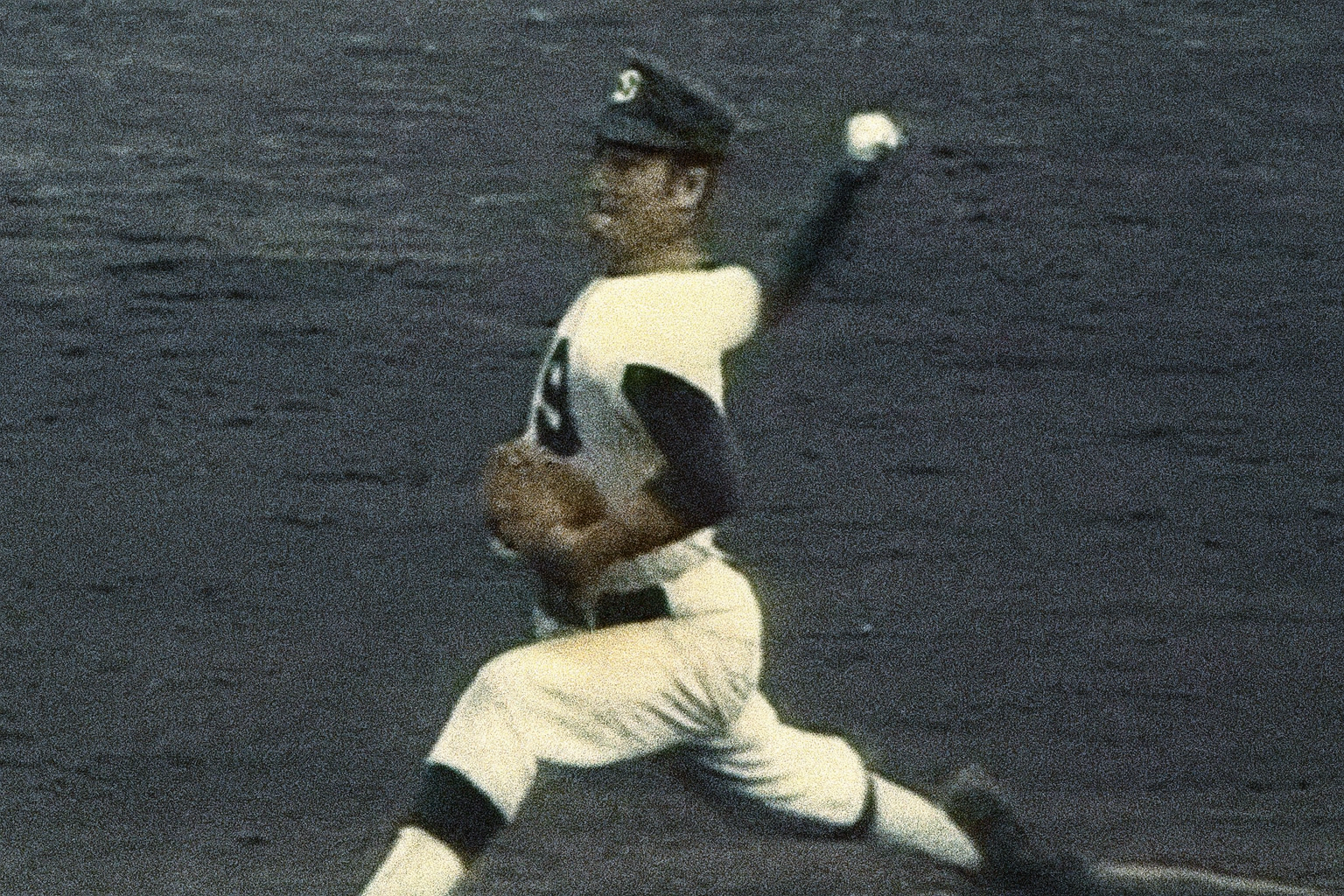

怪物の投球——“伸び上がる”直球と沈むカーブ

池永のストレートは、今の映像で見ても異質だ。低めからグッと“伸び上がる”ような軌道。そして、右肩の後ろから滑り落ちるようなカーブ。

打者は「ボールが消える」と口を揃えたという。故障が癒えていない腕を吊りながらの投球。それでも球速は落ちず、むしろ気迫が増した。甲子園という魔物は、なぜかこういう男に試練を与える。

決勝戦——「痛み」と「誇り」を抱えたエースの横顔

決勝の日の朝、下関商の控え室は静まり返っていた。監督は池永に「無理はするな」と声をかけたが、池永はただ短く、

「投げます。」

と言ったという。

彼は痛みに顔をゆがめることなく、ただ“仲間の期待”だけを背にマウンドへ向かった。1球1球が、魂を削るような投球だった。時折、腕の吊り紐が揺れ、胸の前で痛々しくきしんだ。それでも、彼は笑みすら浮かべて投げ続けた。

試合は惜しくも準優勝――しかし、それは“敗北”という言葉ではとても片付けられない尊い闘いだった。

池永の吊った腕は、沈黙のまま未来のエースを支え続けた。

プロへ、そして“黒い霧”へ——それでも消えない尊敬

その後、池永は西鉄ライオンズに入団し、1年目から20勝。球界を代表する大エースへと駆け上がる。豪快なフォーム、しなやかな右腕。どこか寡黙で、人懐っこい笑顔。

ジャンボ尾崎(尾崎将司)が、

「僕が尊敬したのは、池永さんだけ」

と語ったのは有名な話だ。高校野球、プロ野球、そしてゴルフ界。競技を超えて愛された男だった。

しかし1970年、「黒い霧事件」で球界を永久追放されてしまう。後の裁判・証言で多くの関係者が「池永は無実」と訴えたが、処分は覆らなかった。

若くして、野球の神に最も愛された男が、野球を奪われた瞬間だった。それでも、池永は恨み言をほとんど口にせず、静かに、誇りを持って人生を生きた。

2005年、その生涯を閉じるまで、山口の人々はずっと彼を“誇り”として語り続けた。

山口県の野球は、この“痛みと強さ”を背負ったエースを起点に、次の時代へと繋がっていく。マウンドの真ん中で、吊った腕を揺らしながら、池永は確かに“伝説”だった。

第三章:1978年 南陽工業——津田恒実という“炎の直球”

山口の高校野球史には、痛みに耐えた池永正明という“静”の伝説がある。その反対側にいるのが、炎をまとったようにボールを放る南陽工業の剛腕エース、津田恒実(つだ・つねみ)だ。

名前のとおり、彼の投球は“恒に実る”のではなく、恒(つね)に、燃えていた。

1978年選抜──豪腕が春の甲子園に現れた

1978年の選抜大会。まだ17歳の津田は、高校生離れしたフォームで全国の耳目を集めた。長い腕をしならせ、全身を弾けさせて振り抜くストレート。打者は「気づけばミットに収まっている」と言った。

津田の直球に宿っていたのは、恐れではなく、生き急ぐほどの情熱だった。

「津田が投げると、球場の空気が変わった」と、当時のスカウトや記者は口を揃えて語る。それほどまでに、彼の直球は“音”を持っていた。

二刀流めいた豪快さ──投げて、そして打った

津田はただの“剛腕投手”ではなかった。打っても魅せる。甲子園ではなんと3ランホームランを放ち、スタンドの度肝を抜いた。

投げては150キロ級のストレート、打っては豪快なアーチ。昭和の高校野球に突然現れた、“怪獣”のような存在感。池永が静かに魂を燃やしたエースなら、津田は炎そのものだった。

広島カープへ──「炎のストッパー」と呼ばれた男

卒業後、津田は広島東洋カープに入団し、あの伝説的な“津田直球”を磨き上げた。セットポジションから一気に火花のように跳ね上がる剛速球。バッターはわかっていても打てない。“津田劇場”と呼ばれた9回裏の光景は、今でも多くのファンの胸に残っている。

広島の赤いユニフォームを着た津田は、まさに“炎”だった。威圧でも、技巧でもない。ただ全身全霊で真っすぐを投げ込むだけ。その姿は、どこか高校時代と変わらなかった。

栄光の裏の影──それでも消えない温度

そんな津田を、突然の病魔が襲う。脳腫瘍。野球人生は無残にも断ち切られた。だが、津田は最後まで「野球がしたい」と言い続けたという。そして彼は早すぎる死を迎える。

しかし、津田恒実の直球は死んでいない。

いまでも広島ファン、山口の高校野球ファンの間では、

「津田のように投げてほしい」

「津田のように生きてほしい」

と語り継がれている。それほどまでに、津田の魂は強く、真っすぐで、そして人を惹きつけるものがあった。

池永が“静の伝説”だとすれば、津田はまぎれもなく“炎の英雄”。この二人を同じ県が生んだという事実は、山口県の高校野球が持つ“人間厚”の証明でもある。

第四章:1985年 宇部商業——PLを追い詰めた、公立の魂

1985年夏。あの頃の甲子園は、いまでも胸の奥でざわつくような熱を持っている。その中心にいたのが、桑田真澄と清原和博――高校野球史に残る「KKコンビ」を擁したPL学園だった。

そして、そのPLを真正面から追い詰めたのが、地方公立・宇部商業(玉国栄喜監督)だった。

公立の希望を背負った“組織野球”

宇部商の野球は、派手ではない。だが、ひとつひとつの動きに哲学があった。玉国監督が徹底したのは、「守備」「判断」「つなぐ意識」。

バント処理の一歩、中継の角度、ゴロの正面への入り方――ありとあらゆる場面で“ミスを許さない”練度の高さを誇った。その姿は、甲子園を知り尽くした常連私立にはない、地方公立の泥の匂いをまとった美しさがあった。

最強PLとの決勝——「互角」だった9イニング

僕は当時、アルプス席のすぐ横から試合を見ていた。照り返す太陽で金属バットが白く光る。球場全体が、

「今年もPLか…いや、宇部商が何かを起こすかもしれない」

とざわついていたのを覚えている。

試合は、全国が想像していた“ワンサイド”とは程遠かった。桑田のキレのあるストレートとドロップのようなカーブに、宇部商は食らいつく。ギリギリのところでバットの先に当て、小さなチャンスを積み重ねる。

そして守備――PLの打球が内外野の間に落ちそうになるたび、宇部商の選手が全力で走り込む。あの一歩の鋭さは、いまでも脳裏に焼きついている。

8回終わってみれば、誰もが感じていた。「宇部商は、あのPLと互角だ」と。

9回裏、PLの打球と静かな涙

そして、勝負の瞬間が来る。宇部商の投手が投じた渾身のストレート。キャプテン松山がフルスイングした。乾いた金属音が響き、打球はセンターへ伸びていく。

あの瞬間の静寂。球場全体の息が止まったようだった。センターが懸命に追い、グラブを伸ばす――しかし、ほんの数十センチ届かなかった。

サヨナラ。PL学園、優勝。

その裏で、宇部商の選手たちは泣き崩れながらも、どこか清々しい表情をしていた。そして観客席のあちこちから、静かな拍手が起きた。負けた公立校に向けられた拍手。それは“尊敬”の音だった。

清原の打球が宇部商の夢を砕いた瞬間、球場にこぼれた涙は確かに美しかった。

宇部商は優勝できなかった。だが、あの戦いは山口の高校野球史において“奇跡より価値のある夏”だった。公立が全国最強の私立に真っ向勝負を仕掛けたという事実。それは今も、山口の球児たちを支える大きな物語になっている。

第五章:2018~2022 下関国際——雑草の逆襲と坂原監督の革命

昭和は池永、津田。平成は宇部商。そして令和――山口県の新たな旗印となったのが下関国際だ。

だが、その道のりは決して平坦ではなかった。むしろ「甲子園とはもっとも遠い場所」からの再出発だった。

“荒れた学校”からの再建

かつての下関国際は、野球以外の部分で名前が出るような学校だった。校内の荒れ、生活の乱れ、「甲子園? 夢物語だろう」と言われたこともあったという。

そんな学校を根っこから変えたのが、若き指導者・坂原秀尚監督だった。彼が最初に手をつけたのは、技術でも戦術でもなく、“生活”と“心”だった。

- 朝の挨拶

- 部屋の掃除

- 人の話をきちんと聞く

- ご飯を残さない

- 道具を大切にする

最初は反発もあったという。だが、坂原監督は一歩も引かなかった。

「野球は人間がやる。人間が変わらないと、野球は変わらない」

この言葉が、すべての軸だった。

雑草の再出発──豪華さより覚悟

下関国際にはスター選手はいなかった。練習環境も、設備も他県の強豪には及ばない。だが、彼らには覚悟があった。

泥だらけで走り込み、夜遅くまで素振りをし、「自分たちは雑草だ」と言い切った。その眼差しには、昭和の球児が持っていた匂いが残っていた。僕はその姿に、“あの頃の高校野球の純度”を見た気がした。

2018年の衝撃、そして2022年の革命

2018年、甲子園に姿を現した下関国際は、強豪校相手に怯まず、泥臭く、しつこく、そして冷静な戦いぶりで全国のファンを驚かせた。

そして2022年夏。準々決勝で対峙したのは、全国の誰もが「史上最強」と断じた大阪桐蔭だった。世間の予想は9割以上が大阪桐蔭。それでも、下関国際の選手たちの目は揺れていなかった。

一歩目で勝つ守備、バントひとつでスタンドを沸かせる集中力、どんなボールにも食らいつく泥臭い打撃。雑草が王者の胸元に食い込んでいく迫力。

そして、ついに大阪桐蔭が倒れた。

球場が揺れた。全国に衝撃が走った。「雑草が、最強を食った。」そう呼ぶのも陳腐だが、その言葉しか見当たらないほどの大金星だった。

準優勝という快挙と、新しい山口の姿

勢いそのままに決勝へ進んだ下関国際は、ついに山口県勢として令和初の準優勝を掴む。胸を張って敗れた選手たちの背中は、甲子園球史の中でも特別な輝きがあった。

その背中には、昭和の池永の痛みも、津田の炎も、宇部商の誇りも、すべて詰まっていた。

雑草たちが巨人を倒した夜、山口の空はほんの少し明るくなった。

下関国際は教えてくれた。山口県の高校野球は、華やかさではなく、人口や環境でもなく、“覚悟ある人間”が歴史を動かすということを。これは山口県野球史の“第三黄金期”と言っていい。

第六章:山口県代表校の歴代一覧と31の物語

下関商、宇部商、南陽工、柳井、下関国際――山口県の甲子園史はスター校の輝きで彩られている。

だが、本当に山口の高校野球を支えてきたのは、県内各地から生まれた31校の代表校だ。

山口という細長い地形をなぞるように、西の下関から、瀬戸内沿いの宇部・防府・周南、そして東の岩国や柳井まで。それぞれの学校が、それぞれの時代に、“その土地の誇り”を背負って甲子園へ向かった。

公立24校+私立7校、それぞれの誇り

山口県の甲子園出場校は、公立24校+私立7校の計31校。地方県としては多彩な構成だ。

とくに、

- 下関商業

- 宇部商業

- 南陽工業

- 柳井

- 防府商業

- 岩国

- 岩国商業

などの公立勢は、県民にとって“青春の象徴”だった。一方、近年は下関国際、高川学園、早鞆など私立勢も存在感を増している。

山口県の高校野球は、私立が一強ではなく、公立と私立が火花を散らす稀有な構図を持っている。

西高東低の地勢と野球文化

山口県は細長い地形ゆえに、野球文化にも地勢が影響している。

- 西部(下関・宇部・山陽小野田) …… 代表回数が突出して多く、山口野球の中心地。

- 中部(防府・山口・周南) …… 公立勢が粘り強い野球を続け、選抜出場も多い。

- 東部(岩国・柳井) …… 柳井の全国制覇に象徴される技巧派の土地柄。

こうしてみると、山口の31校は単なる数字ではなく、地形・文化・地域の誇りが凝縮した31本の物語だということがわかる。

第七章:山口県勢の通算成績・優勝回数と“越えられなかった壁”

山口県の甲子園の物語を辿っていくと、胸が締め付けられるような数字がある。

通算成績:118勝133敗(勝率 約47%)

優勝:1回(1958・柳井)

準優勝:7回

勝率5割に届かない。しかし、それは決して“弱さの証明”ではない。むしろ、苦しみながらも挑み続けた歴史そのものだ。

山口県勢は、優勝こそ柳井の1度だけだが、準優勝には7度も名を連ねている。これは全国的に見ても珍しい現象だ。つまり山口は、「あと一歩」「あと一本」「あと数十センチ」のところで、何度も涙をのんできた県だということ。

1963年の下関商、1985年の宇部商、2022年の下関国際――歴史を象徴する3つの“準優勝の夏”は、どれも胸に焼きつくドラマを生み、そして“県民の涙”で終わっている。

甲子園は残酷だ。しかし、その残酷さこそ夢を燃やす。

なぜ山口は“優勝に届きづらい”のか

数字の裏側には、山口という土地が抱える構造的な要因がある。

- 人口規模と競技人口 …… 高校数・人口ともに多くはなく、突出したタレントの連続が難しい。

- 「守備・組織」の県文化 …… 守りの野球は美点だが、“全国を押し切る爆発力”が不足しがち。

- 中国地方という均衡の中 …… 広島・岡山など周辺県の競争の中で、突出した環境を作りづらい。

- 一強が生まれにくい地域性 …… 複数校が入れ替わる健全さと引き換えに、全国級の継続的な力が蓄積しにくい。

こうした背景がある。それでも山口は折れなかった。

山口の野球は、敗北より“立ち上がり続けた歴史”で語られる。

それでも山口が挑戦し続けた理由

理由はシンプルだ。山口の野球は、人間が強いのだ。

勝つために華やかな設備を求めない。スターを集める文化もない。あるのは、

- 泥をかきわけて走る足

- 真っ赤にタコができるまで振るバット

- 誰かのために腕を吊って投げる覚悟

- 炎のような直球を投げる純粋さ

- 公立が強豪私立に胸を張って立ち向かう誇り

- 雑草たちが最強大阪桐蔭に勝つ勇気

数字では測れない“魂の厚み”が、山口の高校野球を支えてきた。

ある監督はこう語った。

「山口に必要なのは、特別な才能じゃない。自分を信じて折れない心だ。」

その言葉がすべてだと思う。

終章:山口の白球は、未来へ続く——過去と未来をつなぐ静かな灯火

甲子園という場所には、不思議な力がある。勝った者の歓声だけでなく、負けた者の涙まで、夏の空気に溶かしてしまう。

山口県の高校野球の歴史を振り返ると、その力を最もよく知っているのは、実は“あと一歩届かなかった者たち”なのかもしれない。

1958年、柳井が初めて全国のてっぺんに立った。

1963年、池永が痛みに耐えながら仲間のために投げ抜いた。

1978年、津田のストレートが甲子園の空気を変えた。

1985年、宇部商がPLの金字塔を揺らした。

2022年、下関国際が雑草の魂で最強を倒した。

それぞれの夏は違う色をしている。だが、ひとつだけ共通していることがある。

「山口の球児たちは、常に人の心を動かしてきた」ということだ。

勝ち負けを超えた瞬間、胸を打つ一球、涙がこぼれる一打。そうした“ヒトのドラマ”が、この県の球史の核になっている。

僕は長く高校野球を見てきたが、山口ほど「人間を育てる野球」を続けてきた土地は珍しい。技術でも、有名監督でも、スター選手でもなく、心の強さが歴史を作る。それが山口だ。

白球は、時代を越える。

昭和の球児たちが流した汗は、いま令和のグラウンドに確かに受け継がれている。あの時代の重い木製バットの音。砂埃が舞う校庭、錆びついたフェンス、真っ黒に日焼けした顔。それらは過ぎ去った風景ではない。山口の球児の胸の中で、今も脈打っている。

そして、これからグラウンドに立つ子どもたちの中にも、また新しい“池永”が、“津田”が、“宇部商の英雄”が、“下関国際の雑草戦士”が生まれるかもしれない。

白球を追った魂は、決して風化しない。

もし、この記事を未来の球児が読んでいるなら、僕はこう伝えたい。

「山口県の野球は、強豪ではないかもしれない。だが、山口の野球ほど“胸を震わせる物語”はない。」

数字や実績では測れない、あなたの一球が、あなたの一打が、いつか誰かの心を静かに揺らす。その物語は、柳井から、池永から、津田から、宇部商から、下関国際から――ずっと受け継がれてきたバトンだ。

どうか胸を張って、山口の野球を続けてほしい。

あの夏の白球は、今も山口の空の下で輝き続けている。

よくある質問(FAQ)

- Q. 山口県勢で初めて全国制覇した高校はどこですか?

- A. 1958年夏の甲子園で優勝した柳井高校です。山口県勢初の全国制覇であり、今も県史に残る大きな快挙です。

- Q. 山口県の高校で「伝説のエース」といえば誰が挙げられますか?

- A. 多くの名前がありますが、特に池永正明(下関商業)と津田恒実(南陽工業)は、高校・プロを通じて語り継がれる存在です。

- Q. 1985年の宇部商業とPL学園の決勝戦は、なぜ今も語られるのでしょうか?

- A. KKコンビ最強期のPLに対し、公立の宇部商が最後の最後まで互角に戦い、サヨナラで涙を飲んだ試合だからです。“公立が見せた意地”として記憶されています。

- Q. 下関国際はなぜ短期間でここまで強くなったのですか?

- A. 坂原秀尚監督による生活指導と人間力の徹底がベースにあり、その上に緻密な野球が乗ったからです。技術だけでなく、覚悟や姿勢がチームを変えました。

- Q. 山口県の高校野球を深く知りたいとき、どの大会や試合から見るのがおすすめですか?

- A. 1958年柳井の優勝、1963年下関商の準優勝、1978年南陽工・津田の登場、1985年宇部商対PL、2022年下関国際対大阪桐蔭などを辿ると、山口の“人間ドラマ”がよく見えてきます。

関連記事・内部リンク案

情報ソース・参考リンク

本記事の記述は、村瀬剛志としての観戦体験・取材経験に加え、以下のような一次情報・公式記録・信頼性の高いメディアの資料をもとに構成しています。数値データや大会結果は、高野連公式記録・高校野球データベースを参照し、個人の記憶や印象のみに依拠しないよう配慮しています。また、池永正明・津田恒実ら個人史については、プロ野球公式記録やNumber Webなどの証言記事を手掛かりに、できる限り事実関係を確認したうえで描写しています。

- 高校野球データベース(山口県 出場校・通算成績ほか):

https://hsbb.jp/yamaguchi/ - 第40回全国高等学校野球選手権大会(1958年・柳井高校優勝):

Wikipedia 第40回選手権大会 - 柳井高校優勝に関する回顧記事(地域ブログ・当時資料引用):

柳井高校・栄光の1958年夏 - 池永正明 人物・成績・黒い霧事件に関する基礎情報:

Wikipedia 池永正明 - Number Web 黒い霧事件特集・池永関連記事:

Number Web - 津田恒実 人物史(高校~カープ時代・病との闘い):

Wikipedia 津田恒実 - J:COMスポーツコラム「高校時代の津田恒実」:

津田恒実 高校時代の記憶 - 宇部商業の甲子園成績・1985年決勝に関するコラム:

宇部商業の甲子園成績(hsbb.jp)

PL×宇部商 決勝戦回顧(ベースボール・マガジン社) - 下関国際・坂原監督インタビュー、大阪桐蔭撃破の背景:

朝日新聞デジタル 甲子園特集

Number Web 下関国際・坂原監督関連記事

※上記リンクはすべて執筆時点で確認したものであり、将来的にURLや内容が変更される可能性があります。最新の情報は各公式サイト・メディアの掲載内容をご確認ください。

コメント