導入|白球は、最初から京都を知っていた

僕は時々、甲子園のスタンドで目を閉じる。

土の匂い、アルプス席のざわめき、夏の湿った風。

すると、時代を越えて一つの事実が浮かび上がってくる。

――甲子園の歴史は、京都から始まった。

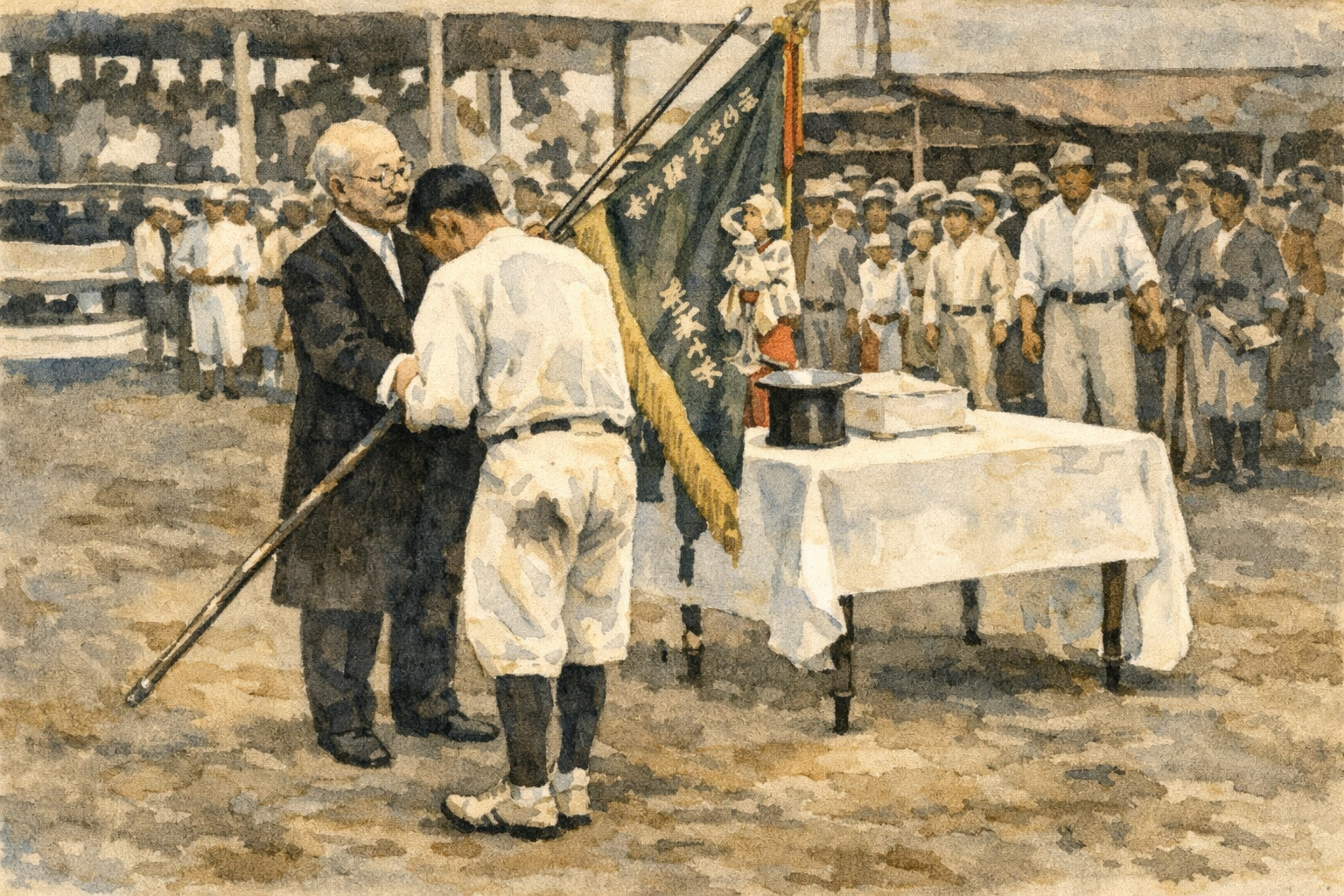

1915年、第1回全国中等学校優勝野球大会。

その記念すべき初代王者は、京都府立第二中学校(現・鳥羽高校)だった。

優勝旗は、最初に京都へ帰った。

この事実は、今も静かに、しかし確かに、京都高校野球の背骨として息づいている。

第一章|京都高校野球の盟主――「夏に強い」平安という原風景

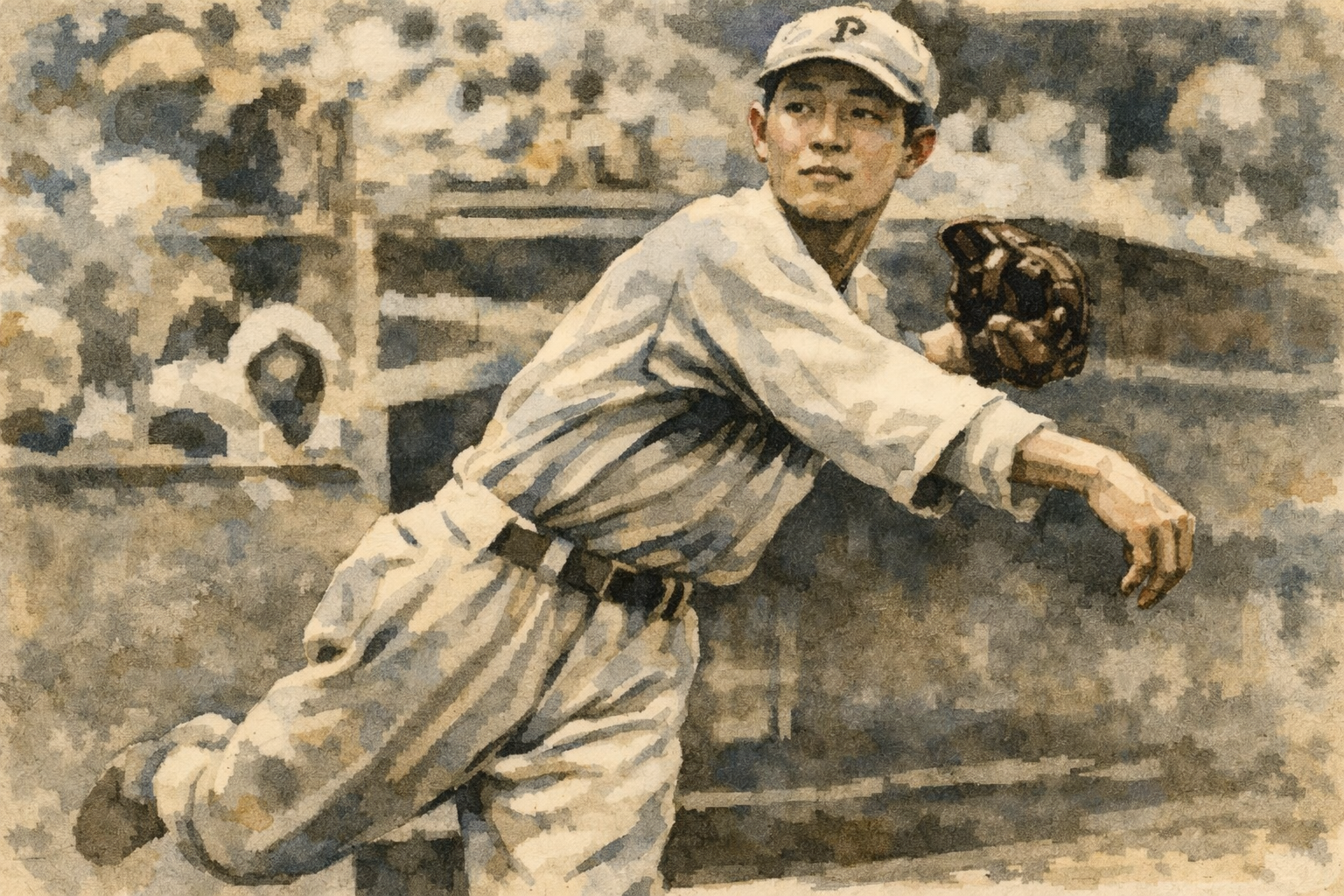

京都の高校野球を語るとき、平安中学校・平安高等学校、現在の龍谷大学付属平安高等学校を抜きにすることはできない。

それは単なる実績の話ではない。

「京都代表とは、どうあるべきか」――その最初の形を、平安が示したからだ。

1928年、1933年、1936年。

平安は三度、全国の頂点を目前にしながら、最後の一歩で涙を呑んでいる。

当時の新聞をひもとくと、「健闘」「惜敗」という活字の裏に、はっきりとした悔しさが読み取れる。

京都のファンは、ただ拍手して終わらなかった。

「また平安か」「今度こそや」――

そんな言葉が、夏が来るたび、市電の中や鴨川沿いの茶店で交わされていたという。

1938年。

四度目の挑戦で、平安はついに全国の頂点に立つ。

試合後、監督は多くを語らなかった。

ただ一言、こう残している。

「ようやく、京都の人に顔向けができました」

この初優勝は、一校の悲願成就ではなかった。

「京都は、全国の頂点に立てる」――その確信を、府民全体が初めて共有した瞬間だった。

戦後も平安は歩みを止めない。

1951年、1956年。夏の甲子園で再び全国制覇。

いつしか、こんな評価が定着していく。

「夏に強い平安」

それは偶然でも、神話でもない。

京都代表として立つ覚悟を、時間をかけて身体に染み込ませた結果だった。

朝日新聞の「京都高校野球・ベストゲーム」府民投票で、1938年の初優勝が今なお上位に挙がるのは、

あの夏が「京都が初めて胸を張った原風景」として、記憶に刻まれているからだろう。

第二章|沈黙の80年代と、古豪の証明

だが、栄光は永遠ではない。

1960年代、70年代と甲子園の常連だった平安は、

1980年代に入ると、全国の舞台から少しずつ距離を置くようになる。

京都勢全体も同じだった。

力のある学校はある。だが、決勝という場所だけが、どうしても遠い。

「京都は、ええとこまでは行くんやけどな」

そんな言葉が、半ば決まり文句のように使われ始めた時代だった。

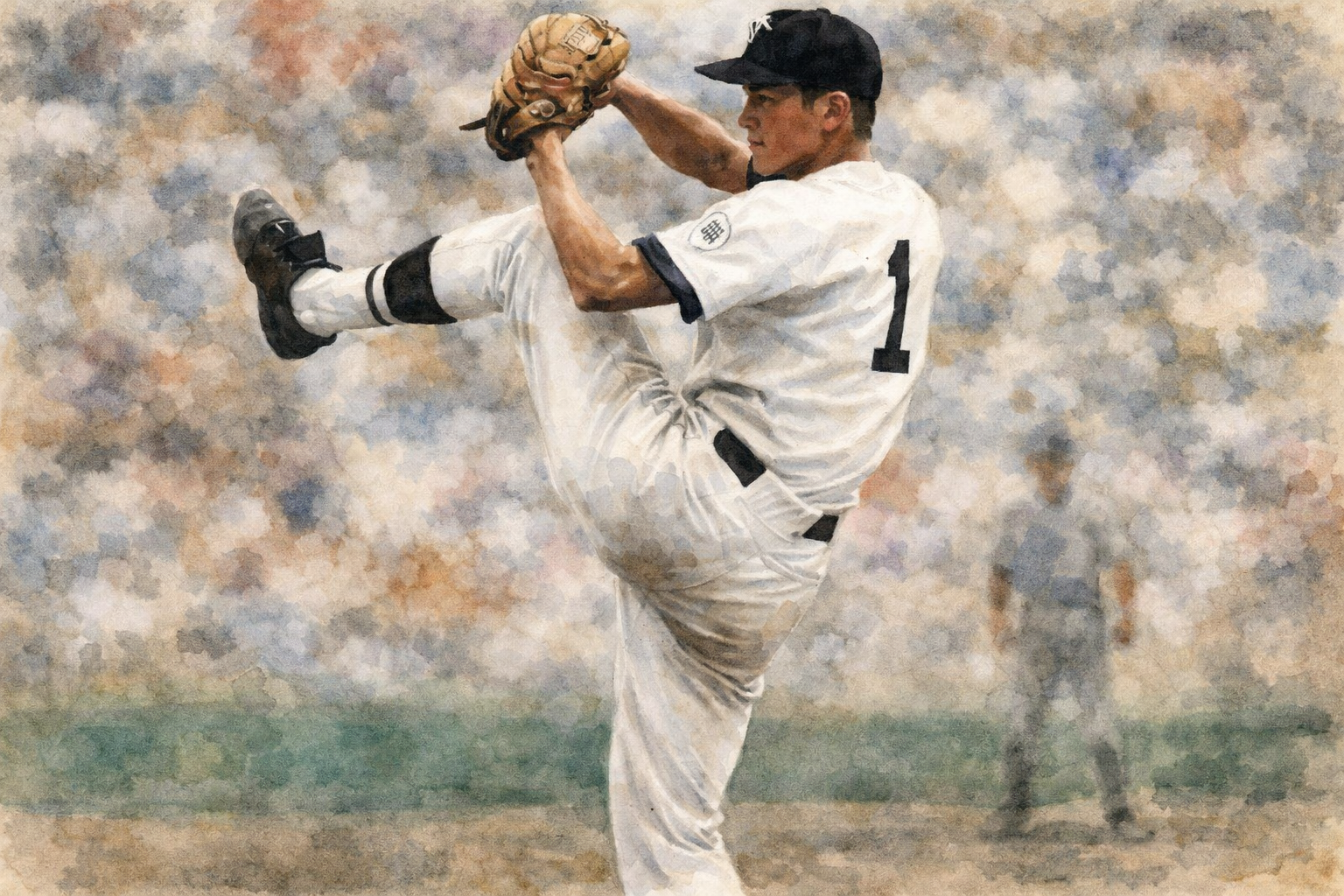

その空気を、一人で切り裂いたのが、1997年夏の左腕・川口である。

派手なフォームではない。

豪速球でねじ伏せる投手でもない。

それでも、マウンドに立つと、不思議と打たれる気がしなかった。

準決勝まで、川口はほぼ投げ詰めだった。

今なら議論になるかもしれないが、当時、彼は一切、弱音を吐かなかったという。

試合後、記者に囲まれた場で、川口はこう言ったと伝えられている。

「平安のエースが、途中で降りるわけにはいかないと思ってました」

決勝の相手は智弁和歌山。

全国屈指の攻撃力を誇るチームだった。

疲労は隠せなかった。

それでも、崩れなかった。

点を取られても、間を置かずに立て直す。

バックを信じ、淡々と投げ続ける。

結果は準優勝。

だが、スタンドに漂っていたのは、敗者の空気ではなかった。

「平安は、終わっていない」

1997年の夏は、80年代の沈黙に区切りを打ち、

「平安という名前は、過去形ではない」と全国に示した大会だった。

古豪とは、過去の称号ではない。

何度沈黙しても、再び名乗りを上げる姿勢そのものなのだ。

第三章|春を制した意味――2014年選抜優勝、殻を破った瞬間

1997年の準優勝で、平安は「戻ってきた」ことを証明した。

それでも、どこかに残っていた言葉がある。

「平安は、やっぱり夏の学校や」

それは評価であり、同時に、見えない殻でもあった。

2014年春。

龍谷大平安は、選抜大会で勝ち進んでいく。

だが、その戦いぶりは、従来の「平安像」とは違っていた。

派手さはない。

押し切る場面も少ない。

それでも、試合終盤になるほど、相手が崩れていく。

我慢。準備。徹底。

当時の原田英彦監督は、試合後、こんな言葉を残している。

「平安だから勝つんじゃない。

このチームだから勝つんです」

伝統に寄りかからない。

「夏の平安」という看板から、あえて一歩、距離を取る。

決勝戦。相手は履正社。

ベンチは騒がず、監督はいつもと同じ表情でグラウンドを見つめていたという。

そして、優勝。

この瞬間、京都高校野球の歴史は更新された。

「夏に強い平安」から、

「季節を問わず、勝てる平安」へ。

原田監督は、後にこう語っている。

「伝統は守るものじゃない。

更新しないと、重たくなるだけです」

2014年の選抜優勝は、春のタイトル以上の意味を持った。

それは、平安が自ら殻を破った証だった。

そして、この「更新された平安」の先に、

京都高校野球の物語は、次の主役を迎えることになる。

第四章|一校独占ではない京都――多彩な挑戦者たち

1980年代以降、京都は一強ではなくなった。

だがそれは衰退ではない。成熟だった。

- 京都商業(1981年 準優勝)

- 京都成章(1998年 準優勝)

- 京都外大西(2005年 準優勝)

- 東山、北嵯峨、福知山成美 など

京都とは、常に新たな代表校が生まれる土地なのである。

第五章|58年分の時間を背負って――京都国際、2024年決勝の風景

2024年夏。

甲子園の空は、いつもより少し重たく感じられた。

決勝のカードに、京都の校名がある。

それだけで、胸の奥がざわついた古いファンは、決して少なくなかったはずだ。

京都国際。

この名前が、決勝のスコアボードに刻まれている。

だが、この優勝は「突然」ではない。

京都国際は、静かに、しかし確実に、ここまで来ていた。

2001年夏。

好投手・森下を擁し、京都国際はベスト4へ進出する。

全国制覇には届かなかった。

だが、この大会ははっきり示していた。

「京都国際は、育てれば勝てる」という可能性を。

以降、派手な補強はない。

一気に全国区になることもない。

だが、守備、投手力、我慢。

“甲子園で勝つための要素”を、年輪のように積み重ねていった。

そして迎えた、2024年の夏だった。

決勝の相手は、関東第一。

全国屈指の地力を誇るチームだ。

試合は、0対0のまま、延長へと入っていく。

打ち合いにはならない。

一球、一球が、互いの覚悟を測るように投げられていく。

京都国際の左腕・西村は、飛ばさなかった。

力でねじ伏せにいかない。

低めに集め、打たせて、取る。

時間を敵に回さず、味方につける投球だった。

延長タイブレーク。

ここで、多くの京都ファンは、過去を思い出したはずだ。

決勝での敗戦。

「あと一つ」で届かなかった、いくつもの夏。

だが、この日の京都国際は、揺れなかった。

攻撃では、欲張らない。

確実に、1点を取りにいく。

守りでは、騒がない。

声よりも、位置取りと準備が優先された。

タイブレークの末、2対1。

逃げ切るように、しかし確実に。

京都国際は、勝ち切った。

最後のアウト。

甲子園に、一瞬の静寂が訪れる。

次の瞬間、歓声が、遅れて押し寄せた。

京都国際、全国優勝。

1956年の平安以来、58年ぶり。

京都勢が、ついに決勝の壁を越えた瞬間だった。

それは、一校の快挙ではない。

京都二中から始まった物語。

平安が築いた「京都代表」の型。

80年代の沈黙。

1997年の証明。

2014年の更新。

そして、2001年の“前触れ”から続く、京都国際の積み重ね。

そのすべてが、この一勝に重なっていた。

京都国際は、新興校ではない。

突然現れた主役でもない。

時間をかけて力を蓄え、

京都高校野球が背負ってきた58年分を、

黙って引き受け、黙って勝ち切った存在だった。

白球は、また次の時代へ向かって転がり出す。

だが、この夏だけは、はっきりと言える。

甲子園に吹いていたのは、確かに京都の風だった。

最終章|なぜ京都国際は「京都代表」なのか

京都国際は、突然現れた強豪ではない。

名前が変わったわけでも、土地が変わったわけでもない。

ましてや、時代の偶然に乗った存在でもない。

彼らは、京都高校野球が積み重ねてきた時間の延長線上に、静かに立っていた。

1915年、京都二中が全国の頂点に立った、あの夏。

1938年、平安が「京都は勝てる」と証明した、あの夏。

80年代の沈黙を経て、1997年に平安が示した「終わっていない」という意思。

2014年、春を制し、殻を破った平安の更新。

それらは、断絶ではない。

一本の、長い時間の流れだった。

京都国際は、その流れを断ち切らなかった。

急がなかった。

誇らなかった。

2001年、4強進出。

派手さはない。だが、確かな手応え。

以降も、守備と投手力、我慢と準備を積み重ねる。

勝つために必要なことだけを、静かに増やしていった。

だから、2024年の決勝で、0対0のまま延長に入っても、揺れなかった。

タイブレークで1点を取られても、慌てなかった。

2対1で勝ち切った、その姿は、

京都高校野球そのものの戦い方だった。

勝ち誇らない。

声高に叫ばない。

ただ、やるべきことをやり切る。

それは、京都二中から、平安から、

脈々と受け継がれてきた「京都代表」の姿勢と、寸分違わない。

だから人は、自然とこう呼ぶ。

「京都国際は、京都代表だ」

それは称号ではない。

評価でもない。

時間が選んだ、必然の呼び名なのだ。

白球は、また次の世代へ渡されていく。

やがて、別の学校が主役になる日も来るだろう。

それでも、京都高校野球の軸は、きっと変わらない。

我慢すること。

積み重ねること。

そして、勝ち切ること。

2024年の夏、京都国際は、

そのすべてを、甲子園の真ん中で体現した。

だからこの夏は、記録以上に、記憶として残る。

甲子園に吹いていたのは、

間違いなく、京都の風だった。

よくある質問(FAQ)|京都高校野球と甲子園

Q. 京都で最初に甲子園を制した学校は?

A. 1915年の第1回大会で優勝した京都府立第二中学校(現・鳥羽高校)です。

Q. 京都高校野球の盟主といえば?

A. 平安中・平安高(現・龍谷大平安)です。夏の甲子園で3度の全国優勝を誇ります。

Q. 京都代表は平安だけではない?

A. いいえ。京都商、京都成章、京都外大西など、多くの学校が甲子園で結果を残しています。

Q. 京都国際が注目される理由は?

A. 2024年に58年ぶりとなる京都勢の全国優勝を果たし、京都高校野球の歴史を背負った存在だからです。

Q. 京都高校野球の特徴は?

A. 特定の一強に偏らず、時代ごとに主役が入れ替わる層の厚さにあります。

京都は、ずっと甲子園を待っていた――平安から京都国際へ、58年の物語

コメント