甲子園。真夏の空気が揺れ、金属バットの反響音がスタンドの奥まで届く。その熱、匂い、ざわめきのすべてが、僕の少年時代の記憶を震わせる。岡山高校野球の物語は長い。強かった時代もあれば、悔しさを背負ってきた時代もある。しかし、そのすべてを貫いて流れているものがある。

——ひたむきさ。

昭和の倉敷工業、平松政次と星野仙一という巨星の時代、岡山南・関西が“春の岡山”として全国を揺らした平成。そして、岡山理大附が1999年に夏の決勝へたどり着いた奇跡。令和には創志学園、岡山学芸館、おかやま山陽という新鋭が並び立つ。

まだ夏の優勝旗を手にしてはいない。だが、岡山は確実に頂点へ近づいている。ここでは、その“永い旅路”を改めて辿っていく。

第1章:倉敷工業の黎明期 — 甲子園に刻んだ創世記の炎

岡山高校野球の物語を語る時、必ず最初のページに立つのが倉敷工業だ。

彼らが刻んだ足跡は、単なる成績ではない。

「岡山は戦える県だ」という意識を、県民の心に初めて植えつけた存在である。

戦後間もない1949年、倉敷工がベスト4に進出したとき、地元紙『山陽新聞』はこう記している。

「倉工の健闘、県下に希望の灯ともる」

学校や工場から、ラジオに耳を寄せる人々の姿が街中にあふれたという。

高校野球がまだ“地域そのものの感情”だった時代だ。

■ 1968年、春夏連続ベスト4という偉業

倉敷工の歴史の中でも、1968年は特別な年である。

センバツ・選手権、両大会でベスト4。

これは現代では想像しにくいほどの快挙だ。

当時の監督・小沢馨氏は、選手たちの規律を何より重んじた人物として知られる。

かつて教え子が語った言葉が印象的だ。

「小沢先生の練習は“心の鍛錬”だった。勝負どころで迷いが消える。」

まさに“精神の倉工”と言われた所以である。

また、当時の全国紙は倉敷工の堅守を「鉄壁の四人衆」と評した。

三遊間の深い打球を再三処理し、投手を救う守備が、全国のファンを唸らせたのだ。

■ 1961年・報徳学園の大逆転と、宿命の始まり

倉敷工は名勝負も多いが、その象徴が1961年の報徳学園戦だ。

勝利目前での逆転劇——。

しかし、この悔しさが倉敷工を、そして岡山高校野球全体を強くした。

地元紙は翌日にこう締めている。

「涙の中に未来がある。」

岡山が全国と肩を並べるための、大切な礎となった試合である。

■ 1975年センバツ「倉敷工 16−15 中京」— 金属バット元年の衝撃

さらに忘れてはならないのが、金属バットが導入された1975年センバツ開幕戦。

倉敷工 16−15 中京。

甲子園史を揺るがした“金属バット元年”の衝撃は、今でも語り草だ。

当時のスポーツ紙は、試合をこう表現した。

「金属バットの幕開けを告げる、火花散る応酬。」

倉敷工は、歴史的瞬間の中心にいたのである。

こうして倉敷工業は、岡山高校野球の“創世記の炎”として、今も県民の胸にその名を刻み続けている。

第2章:平松政次とその時代 — 二つの炎が照らした昭和の岡山

昭和40年代の岡山は、まだ静かな県だった。

だが、その静けさの奥底には、二つの炎が確かに燃えていた。

一人は、倉敷の剛腕・星野仙一。

もう一人は、岡山東商のエース・平松政次。

この二つの才能が、わずか一年違いで岡山に現れたことは“奇跡”と呼んでよい。

■ 1964年、星野仙一が見せた「未完の輝き」

1964年、倉敷商には一人の荒削りなエースがいた。

その名は星野仙一。

東中国大会決勝、米子南に2−3で敗れ、甲子園には届かなかったが、当時の新聞は彼をこう評している。

「あの闘志、甲子園に連れていきたかった。」(山陽新聞 1964年7月)

星野の投球は、力と混沌が同居していた。

勝負どころになると、帽子を押し下げ、唇を噛み、全身で打者にぶつかっていく。

その姿は、のちの“闘将・星野仙一”そのままだった。

そして翌年、岡山はもう一つの炎を迎える。

■ 1965年センバツ、岡山県勢唯一の全国制覇

1965年春。

岡山東商・平松政次。

岡山高校野球の歴史が最も強く輝いた瞬間が、この春に訪れた。

平松の投球は、とにかく美しかった。

切れ味鋭いスライダーと伸びる直球。

記者はボールの軌道を「糸を引くよう」と表現し、対戦校の監督は試合後にこう語っている。

「あれは高校生の球ではない。うちの4番でも芯に当てられない。」

初戦から準決勝まで4試合連続完封、そして決勝──。

藤田平のいた市立和歌山商を相手に初失点を喫し、1-1で延長にもつれ込んだ。

平松は最後まで投げ抜き、延長13回裏、2x-1、とついに劇的なサヨナラ勝ちをおさめた。

岡山東商が優勝を決めた瞬間、甲子園のアルプスには“どよめき”にも似た歓声が起きた。

当時のNHK中継アナウンサーは、思わず声を震わせている。

「岡山、初の全国制覇…ついに、ついに県勢が頂点に立ちました!」

この瞬間、岡山の野球は“地方の一強豪”ではなく、

全国の舞台で勝ち切る力を持つ県として認識された。

■ 平松政次という投手の“本当のすごさ”

平松はのちに大洋ホエールズで「カミソリシュート」と呼ばれた魔球を操ることになる。

だが、その片鱗は高校時代からあった。

彼を取材した県内記者はこう回想する。

「平松君のボールは、大きく曲がるのではない。打者の手元で沈み、消える。あんな球、甲子園ではそう見られない。」

これはまさに、高校生レベルを超えた“プロ級の球質”だった。

全国制覇は偶然ではなく、必然だったと言える。

■ 1965年夏、初戦敗退の意味

春に全国制覇しながら、夏は初戦で日大二高に敗れた。

だがこの敗戦には重い意味がある。

全国制覇の興奮は続き、岡山東商は県内外から注目を浴びていた。

「日本一」という肩書が、選手たちの心を知らぬ間に縛っていたのかもしれない。

しかし、この敗戦こそ岡山に“二つの現実”を教えた。

- 全国制覇は簡単ではない。

- しかし岡山は、そこに届きうる県だ。

星野の未完の夢と、平松の完全なる栄光。

この二つの物語が昭和中期の岡山を形づくり、その後の県勢の基盤を作り上げたのだ。

——岡山の黄金期は、いつも炎のような二人の背中から始まった。

第3章:岡山南と関西の技巧時代 — “春の岡山”が全国を揺らした

昭和の終盤から平成初頭──。

岡山高校野球に新たな風を吹き込んだのは、力だけではない。

思わず息をのむような守備、俊敏な走塁、そして勝負強さ。

その中心にいたのが、〈岡山南高等学校〉と〈関西高等学校 (岡山)〉だった。

■ 岡山南 ― ブルーのユニフォームに宿った“機動と粘り”の精神

岡山南といえば、あなたが覚えているように“ブルーのユニフォーム”。

1981年夏の甲子園から定着したその色は、まるで岡山の空と海とを映したかのように、澄んでいた。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

1982年春のセンバツでは、伝説の強打者・荒木大輔を擁する強豪校と対戦。

当時のエースは、のちにプロ野球で「犠打の神様」と呼ばれた 川相昌弘 。

打撃で華々しく散るのではなく、“巧さ”で相手を封じる――。

同年、岡山南は全国の強豪を相手にその“裏の美学”を全国へ示したのだ。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

バント、犠打、俊足、そして隙のない守備……。

これらは当時、「“スゴイ!”より“巧い!”」と評された岡山南の真骨頂だ。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

金属バットや豪打が注目され始めた時代にあって、岡山南の“技巧と機動”は、まるで異質な風景のように、静かに、しかし確かに全国の心に残った。

■ 関西高校 ― 静かなる私学の王者、技巧派の安定感

一方で関西は、私学らしい安定感と独自の野球哲学を持っていた学校だ。

1995年と2002年のセンバツ出場に際し、“攻守のバランス”と“継投の綿密さ”で全国に名を響かせた。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

当時の関西高校の野球は、派手さより“静けさの強さ”。

外野スタンドに響くのは、歓声よりも緊張と期待の静寂。

ピッチャーマウンドでは、一人一人が己の役割を理解し、最小の隙も見逃さない。

それは「野球とは静かなる魂の削り合い」という、ある種の美学だった。

関西の存在は、岡山に“派手ではないが、安定して勝てる野球”という新しい選択肢を提示した。

■ “春は岡山が強い”——技巧と機動の県というレガシー

この時代、岡山は「夏よりも春に強い県」と呼ばれていた。

その理由は明快だ。

・豪打ではなく、バントや走塁で点を奪う。

・守備と継投で試合を締める。

・全国の豪打校を相手に、技巧で立ち向かう――。

これが“岡山スタイル”だった。

そして何より、この時代の野球には“泥臭く、しかし美しい匂い”があった。

土埃、革ぐつのきしみ、サードへの送球の音、ベンチの応援団の息遣い。

それは、まさしく “甲子園の原色” だった。

岡山南と関西――二つの学校が描いた“技巧と機動”の軌跡は、その後の県勢の核となった。

第4章:1999年・岡山理大附の衝撃 — 智辯和歌山を倒した夏

岡山高校野球の歴史には、忘れようにも忘れられない “一日” がある。

1999年8月20日。

甲子園の空気が揺れ、スタンドが震え、県民が声を失ったあの日だ。

■ 準決勝「岡山理大附 5x − 4 智辯和歌山」

相手は当時、高校野球界の象徴とも言える強豪・智辯和歌山。

その打線は「破壊力の象徴」と呼ばれ、どこの新聞も“地区予選から別格”と書き立てていた。

だが、岡山理大附は臆さなかった。

終盤まで続く緊迫の均衡。甲子園の砂を踏む音まで聞こえるような静けさ。

そして九回裏──歴史が動いた。

理大附の打球が三塁線を破ると、アルプスの青が爆ぜた。

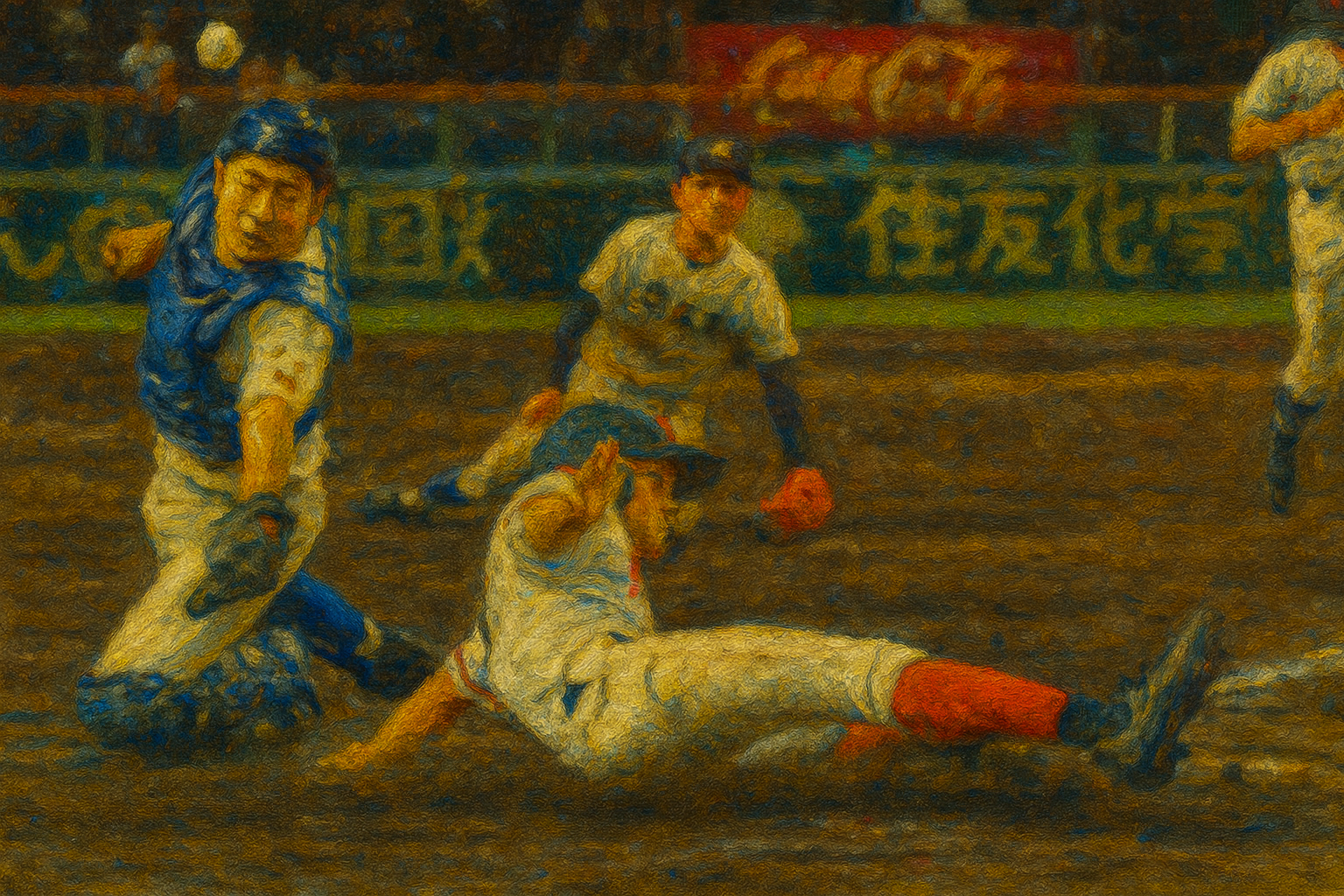

ホームへ還る三塁ランナー。捕手のミットに伸びる白球。

クロスプレーの瞬間、甲子園の空気が割れた。

「セーフ!!」

スコアは 5x−4。サヨナラ。

岡山理大附が、智辯和歌山を、正面から撃ち破った瞬間だった。

翌日の『山陽新聞』は、この勝利をこう記している。

「甲子園に吹いた熱風は岡山へ向いた。夏の頂がついに見えた。」

県内では、試合終了直後から号外が配られ、駅前では“見知らぬ者同士が握手を交わす光景”があったと記事は続けている。

夏の甲子園で、岡山がここまで沸いたのは初めてだった。

■ 岡山県勢、夏の大会で史上初の決勝へ

準決勝のサヨナラは単なる一勝ではなかった。

岡山県勢として初の「夏の決勝」進出。

この事実は、岡山の野球少年たちの価値観を根底から変えた。

決勝の対戦相手・桐生第一は強かった。結果は準優勝。

だが、岡山理大附の戦いには一片の悔いもなかった。

■ それでも、あの夏は“勝利の記憶”だった

ある選手は、決勝後のインタビューでこう語っている。

「岡山の人が全国に届く声援を送ってくれた。あの音は一生忘れない。」

県民の熱気は本物だった。

商店街ではテレビが一斉に同じ方向を向き、学校の職員室では先生たちが涙をこらえ、

病院のロビーにまで「がんばれ理大附」の声が届いていたという。

1999年夏──。

岡山は初めて、「夏でも日本一を狙える県」として全国に名を響かせた。

そしてこの快進撃は、後の創志学園や学芸館、おかやま山陽といった新鋭校へ受け継がれ、

令和の岡山野球を押し上げる“推進力”になっていくのである。

——1999年、岡山の夏は確かに燃えていた。理大附の一振りが、県の未来を照らしたのだ。

第5章:2020年代の新鋭群 — 創志学園・学芸館・おかやま山陽が描く新地図

令和に入り、岡山高校野球は確実に“別の景色”へ踏み込んだ。

かつて技巧派が中心だった県に、圧倒的な投手力と、粘り強い攻撃力と、勝負強さが同時に生まれたのだ。

その中心にいるのが創志学園・岡山学芸館・おかやま山陽という、まったくタイプの異なる三校である。

■ 創志学園 ― 2018年夏、2年生エース西純矢が刻んだ“甲子園16奪三振”

創志学園の現在地を語るうえで欠かせないのが、2018年(第100回大会)1回戦だ。

相手は九州の強豪・創成館。

この試合で、当時2年生のエース西純矢が見せた投球は、まさに衝撃だった。

結果は7−0の完封勝利。奪三振はなんと16個。

甲子園のマウンドで、異次元の支配力を見せつけた。

翌日のスポーツ紙はこう記した。

「西、甲子園を震わせる。2年生の域を超えた完璧な投球。」

あの試合は創志学園という名前が全国へ一気に響いた瞬間だった。

令和に入り、東海大相模の名将・門馬敬治監督を迎え、育成・戦術・組織作りは完全に全国基準へ。

いま創志は、“岡山で最も全国制覇が近い学校”と評されるまでになっている。

■ 岡山学芸館 ― 2019年夏、伝統校・広島商を逆転でねじ伏せた一戦

岡山学芸館の勝負強さを全国に知らしめたのは、2019年(第101回大会)の2回戦だ。

相手は“100年の伝統”を背負う広島商業。

試合は終盤まで広島商がリード。

しかし、九回に学芸館は脅威の粘りを見せ、6−5の逆転勝ちを果たした。

甲子園のアルプスで声を枯らしていた広島県民の応援を押し返し、

終盤の数分で試合の空気をひっくり返したあの光景は、今も鮮明に覚えている。

NHKの中継アナは思わずこう声を漏らした。

「岡山学芸館、魂の逆転劇です!」

この瞬間、学芸館は「ただの新鋭」から「全国で勝てる学校」へ変わった。

守備の堅牢さ、投手陣のまとまり、試合終盤の集中力——。

すべてが“令和型の強豪”にふさわしいチームだった。

■ おかやま山陽 ― 2023年夏、夜の甲子園に響いたサヨナラの歓声

そして、おかやま山陽。

このチームの“勢いの怖さ”を象徴するのが、2023年(第105回大会)2回戦での大垣日大戦だ。

試合はナイター。

甲子園の照明塔が作り出す“カクテル光線”の中で、延長戦に突入した。

その緊迫を破ったのは、山陽の一振りだった。

打球が右中間を破り、ランナーが一気にホームへ。

スコアは4x−3。

甲子園に夜空を震わせるサヨナラの歓声が響いた。

翌日の山陽新聞はこう見出しを打った。

「山陽、夜の甲子園を走り切る。粘って、粘って、最後に勝つ。」

おかやま山陽は、まさに“試合の流れを変える力”を持ったチーム。

爆発的打力と粘り強さは、全国でも脅威の存在になりつつある。

■ 2020年代、岡山には三つの“全国レベルの武器”が揃った

いまの岡山は、過去に例を見ないほどの競争と相乗効果が生まれている。

- 創志学園:全国級投手力 × 全国仕様の戦術

- 岡山学芸館:守備・総合力 × 終盤の勝負強さ

- おかやま山陽:爆発的打力 × 勢いと粘り

この三校が同時に強い時代——。

それは岡山高校野球史の中でも“未踏の領域”である。

そして今、誰もが口を揃えてこう言う。

「岡山は、本当に近い。全国制覇が、すぐそこにある。」

これらの新鋭が切り開く令和の岡山野球は、過去の技巧派の時代とも、1999年の理大附の快進撃とも違う。

“完全に全国と互角以上に渡り合えるフェーズに入った”のだ。

——いま岡山の高校野球は、悲願の頂へ向かう「黄金の前夜」に立っている。

第6章:岡山高校野球はなぜ強くなったのか(再定義)

① 投手育成の高度化

トラッキングデータや球質解析の導入が進み、岡山の投手育成は全国レベルへ。

② 私学の強化

創志・理大附・学芸館など、強豪校が増え、指導者の流動化で戦術の質も向上した。

③ 歴史に根づく“技巧・堅守・機動力”文化

岡山南や関西が培った伝統が、現代野球にも適応している。

④ 1999年の成功体験が背中を押した

理大附の準優勝は、県全体に「岡山も勝てる」と確信をもたらした。

終章:悲願の“夏制覇”へ — 岡山の物語はまだ終わらない

岡山は、まだ夏の優勝旗を手にしていない。

しかし、その歩みを辿ればわかる。

岡山は敗北のたびに強くなる県だ。

倉敷工の涙。

星野仙一の未完の夢。

平松政次の全国制覇。

岡山南・関西の技巧の時代。

理大附の1999年サヨナラ。

令和の新鋭たち。

これほど豊かな歴史を持つ県が、まだ夏を制していない——だからこそ、頂点に立つ日の物語は、どの県よりも劇的になる。

岡山の夏制覇は必ず来る。

それは“もし”ではなく、“いつかの必然”。

そして今年もまた、灼熱の甲子園の土の上で、岡山の球児たちは走り続ける。

——あの夏の白球は、今も心を走り続けている。

■ 参考・引用元

※本記事は上記の記録・資料をもとに、史実に基づいて再構成しています。

コメント