【導入文|物語型】――優勝旗が沖縄に渡るまで、67年。

僕らKK世代が甲子園のアルプスで胸を熱くしていた頃、

その遥か南では、まだ“勝利”よりも“参加すること”そのものが重かった時代があった。

土を持ち帰れなかったあの夏から、

栽 弘義という名将が甲子園を震わせ、

そして尚学と興南が、ついに頂点へ――。

沖縄高校野球の歴史は、負け続けた者たちの執念の物語だ。

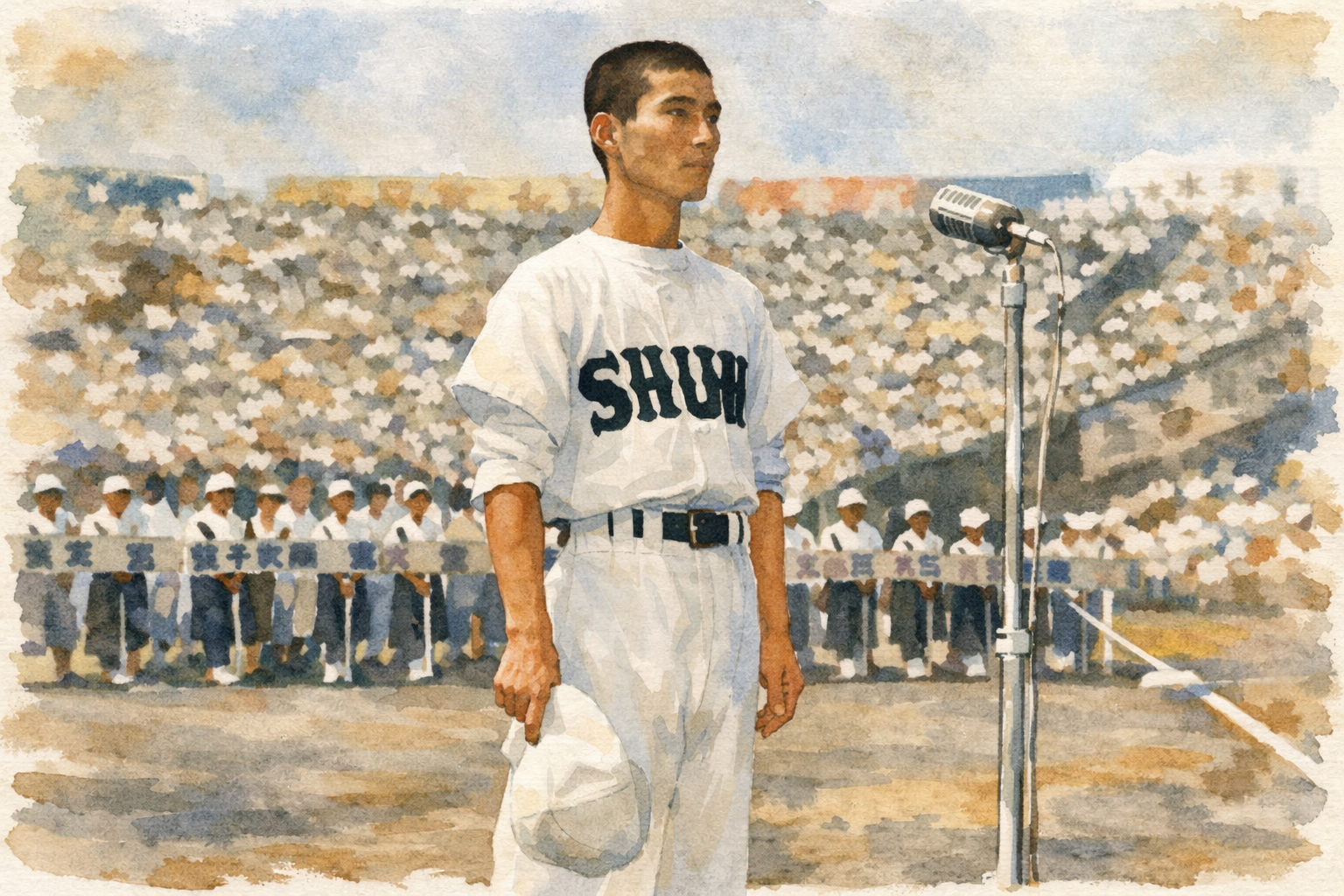

H2① 沖縄高校野球の原点――1958年、首里高校と「甲子園の土」

沖縄高校野球の歴史を語るとき、

どうしても“優勝”や“強豪校”から話を始めたくなる。

けれど僕は、いつもここに立ち返る。

1958年、首里高校。

勝ったわけでも、名勝負を演じたわけでもない。

それでも、この一歩がなければ、

後に続くすべての夏は存在しなかった。

■ アメリカ統治下、沖縄から甲子園へ

1958年当時、沖縄はまだ日本ではなかった。

星条旗の下、ドルが流通し、パスポートなしでは本土にも渡れない時代。

そんな中で、首里高校は

「沖縄代表」としてではなく、

ある意味では“異国の島から来た挑戦者”として甲子園に立った。

甲子園球場の土を踏む――

その行為が、どれほど重い意味を持っていたか。

それは当時を知る人間にしか、本当には分からない。

■ 甲子園の土を、持ち帰れなかった夏

試合後、首里ナインは他の出場校と同じように、

甲子園の土を袋に詰めた。

それは敗者の勲章であり、

「ここまで来た」という証だった。

だが、沖縄へ戻る船の上で告げられる。

――その土は、外国の土として持ち帰れない、と。

植物防疫法。

法律という名の無機質な壁が、

若者たちの夢を、容赦なく遮った。

袋の口が開かれ、

甲子園の土は、静かに海へと捨てられた。

後年、当時の選手はこう語っている。

「言われるがままに出したけれど、

あとから“法律に引っかかる”と聞いて……悔しかったですね」

――悔しい、なんて言葉では足りない。

それは、時代そのものに負けた瞬間だった。

■ 小石がつないだ、もうひとつの甲子園

この話には、続きがある。

あまりにも有名で、あまりにも美しい続編だ。

その無念を知った

日本航空の客室乗務員たちが立ち上がる。

「せめて、何かを沖縄へ届けたい」

彼女たちは甲子園球場の小石を集め、

それを沖縄へ運んだ。

その小石は、やがて

首里高校に“友愛の碑”として残された。

勝利ではない。

だが、確かにそこには

甲子園と沖縄を結ぶ絆があった。

僕は思う。

沖縄高校野球の原点は、

勝利ではなく、

この“失われた土”にこそあるのだと。

■ 1963年、ついに掴んだ「初勝利」

それから5年後。

1963年の夏。

再び甲子園の舞台に立った首里高校は、

ついにその時を迎える。

相手は日大山形。

スコアは 4-3。

沖縄県勢、甲子園初勝利。

たった一勝。

されど一勝。

あの土を失った夏から、

確かに歴史は前へ進んでいた。

この一勝は、

「沖縄は出るだけの存在じゃない」

そう、全国に示した最初の証明だった。

H2② 1970年代――甲子園を震わせた男、栽 弘義と豊見城の時代

1970年代の甲子園――。

僕らKK世代にとって、それは

PL学園、箕島、星稜、広島商、池田……

“怪物”がうごめく時代のまさに前夜だった。

その渦中に、

「沖縄から、やたらと粘るチームがいる」

そんな異物感をもって語られ始めたのが、

豊見城高校だった。

そして、そのベンチに座っていたのが――

栽 弘義。

■ 栽 弘義という“異端”

栽監督は、声を荒げるタイプではない。

だが、選手の目を見れば分かる。

「ここで勝つ」

その一点に、全神経を集中させる指揮官だった。

精神論よりも準備。

根性論よりも確率。

沖縄の暑さを知り尽くした体力配分。

当時としては異質とも言える

“理詰めの甲子園采配”が、

豊見城を別次元の存在へと押し上げていく。

■ 1976年――赤嶺 vs 小松、0-1の美学

1976年夏。

甲子園に集ったファンの度肝を抜いたのが、

豊見城・赤嶺と星稜・小松の投げ合いだった。

結果は 0-1。

敗れはした。

だが、誰もが思ったはずだ。

「沖縄、ここまで来たか」と。

力でねじ伏せるでもなく、

勢いに任せるでもなく、

ただひたすらに“勝負を壊さない”。

この試合で、

沖縄は“挑戦者”ではなく

“対戦相手として嫌な存在”になった。

■ 1977年――広島商と延長11回、1-0

翌1977年。

栽監督の真骨頂が、ついに全国へ知れ渡る。

相手は名門・広島商業。

守備、走塁、隙のなさ――

高校野球の教科書のような相手だ。

だが、試合は終わらない。

スコアは動かず、延長へ。

11回裏、ついに均衡が破れる。

1-0。

勝ったのは、豊見城だった。

この瞬間、甲子園はどよめいた。

“番狂わせ”ではない。

“必然”としての勝利だった。

■ 1978年――3年連続8強という異常値

1978年も、豊見城は止まらない。

岡山東商との死闘。

紙一重の勝負を、またも演じ切る。

結果――

1976・77・78年、3年連続ベスト8。

これは、地方校の快進撃などという

生易しい言葉では片づけられない。

沖縄高校野球が、

明確に「全国水準」に達した証明だった。

■ 甲子園ファンが知った「沖縄の怖さ」

この頃からだ。

甲子園のスタンドで、

こんな声が聞かれるようになる。

「沖縄か……嫌だな」

それは最大級の賛辞だった。

派手さはない。

だが、隙がない。

崩れない。

最後まで、勝負を諦めない。

――すべて、

栽 弘義の野球だった。

■ KK世代の甲子園と、沖縄の覚醒

僕がアルプスで

桑田と清原の時代を見ていたその裏で、

沖縄では、静かに革命が起きていた。

勝てなかった島が、

「勝ち方」を知り始めた時代。

そして栽監督は、

この豊見城の成功を

“一過性の奇跡”で終わらせなかった。

彼は次の舞台へと進む。

沖縄高校野球史、最大の挑戦へ――。

H2③ 1980~90年代――栽 弘義、沖縄水産へ。勝利は、あと一歩まで来た

豊見城で“沖縄は勝てる”ことを証明した

栽 弘義は、

次なる舞台へと向かう。

それが――

沖縄水産高校。

ここで栽監督は、

沖縄高校野球史そのものを背負うことになる。

■ 豊見城から沖縄水産へ――託された期待

沖縄水産は、全くの無名校だった。

甲子園を狙うなど、

無縁の学校だった。

そこに栽監督が就任する。

「勝つための準備」

「甲子園を知る視点」

「勝負どころを逃さない嗅覚」

すべてが注ぎ込まれ、

沖縄水産は急速に“全国仕様”へと変貌していく。

■ 1988年――栽野球初のベスト4

1988年夏。

沖縄水産は、ついに甲子園の壁を突き破る。

ベスト4。

これは、

豊見城時代の8強を超える

沖縄県勢最高成績だった。

スタンドの空気が、変わる。

「沖縄が、ここまで来た」

その驚きは、確信へと変わりつつあった。

■ 1990年――天理戦、0-1の重み

そして1990年。

沖縄水産は、ついに決勝へ進む。

相手は名門・天理。

重圧、経験値、ブランド――

すべてにおいて不利だった。

試合は、緊迫の投手戦。

結果は 0-1。

あと一本。

あと一球。

優勝旗は、

指先から、静かにこぼれ落ちた。

この敗戦は、

単なる準優勝ではなかった。

「沖縄は、ここまで来た」

その事実と同時に、

「まだ足りない」

という現実を突きつけた。

■ 1991年――6-2からの逆転負け

翌1991年。

沖縄水産は、再び決勝へ帰ってくる。

二年連続の優勝戦――

これはもう、奇跡ではない。

実力だった。

試合は序盤から、沖縄水産が主導権を握る。

スコアは 6-2。

甲子園がざわつく。

「今度こそ――」

だが、野球は残酷だ。

流れは徐々に相手へ傾き、

終わってみれば 8-13。

二年連続、準優勝。

この敗戦は、

沖縄高校野球史に

深く、深く刻まれた。

■ 栽監督の“悲願”

人はよく言う。

「準優勝でも立派だ」と。

だが、栽監督は違った。

彼の目は、

最初から最後まで

“全国制覇”しか見ていなかった。

だからこそ、

この二度の準優勝は、

栄光であると同時に、

生涯消えない悔恨となった。

だが――

この悔しさがあったからこそ、

沖縄高校野球は止まらなかった。

■ 勝てなかったから、強くなれた

1990年と1991年。

もし、どちらかで優勝していたら――

歴史は変わっていたかもしれない。

だが現実には、勝てなかった。

その「あと一歩」が、

指導者たちに問いを投げかける。

- 何が足りないのか

- どうすれば勝ち切れるのか

栽 弘義が沖縄水産で残したものは、

勝利以上に、

“勝ち切るための基準”だった。

この基準は、

やがて興南へ、

そして沖縄尚学へと受け継がれていく。

H2④ 栽監督勇退後――沖縄野球は「点」から「面」へ広がった

一人の名将が去ったあと、

その土地は衰退することもある。

だが、

栽 弘義という指導者が沖縄に残したものは、

“勝ち方”ではなく、

“勝ち続けるための文化”だった。

だからこそ、

彼が第一線を退いたあとも、

沖縄高校野球は沈まなかった。

むしろ――

一気に広がった。

■ 「沖縄のどこからでも甲子園へ」

かつては、

「沖縄代表=特定の強豪校」

そんなイメージがあった。

だが1990年代後半から2000年代にかけて、

その構図が崩れていく。

まず台頭したのが

浦添商業。

堅実な守備、機動力、

そして何より、

“臆しない姿勢”。

彼らは、

もはや“挑戦者”の顔をしていなかった。

■ 石垣島から吹いた風――八重山商工

そして、

沖縄本島からさらに南――

石垣島。

ここから甲子園を沸かせたのが、

八重山商工だった。

島の学校が、

全国の強豪と互角以上に渡り合う。

その姿は、

「沖縄は一部の学校だけが強いのではない」

という事実を、

はっきりと全国に示した。

■ 尚学の登場――“勝利を設計する野球”

この流れの中で、

静かに、しかし確実に存在感を高めていったのが

沖縄尚学だった。

派手ではない。

だが、無駄がない。

- 守備の精度

- 試合運び

- 終盤の集中力

それはまるで、

栽 弘義が理想とした“完成形”のようでもあった。

沖縄尚学は、

「甲子園に出ること」を目標にしなかった。

最初から、

“勝つために何が必要か”を考えるチームだった。

■ 「点」から「面」へ――沖縄野球の質的転換

この時代、

沖縄高校野球は明らかに変わった。

- 一校が強い、ではない

- 一人の名将がいる、でもない

県全体で、勝負の基準が共有され始めた。

それは――

豊見城で蒔かれ、

沖縄水産で磨かれ、

各校へと拡散された

“栽イズム”そのものだった。

■ そして、運命の2010年へ

この章の終わりには、

必ず次が来る。

栽監督が、

どうしても越えられなかった“夏の頂点”。

それを、

彼の系譜に連なる若者たちが――

しかも春夏連覇という、

最高の形で越えていく。

物語は、

ついにクライマックスへ向かう。

H2⑤ 2010年――ついに届いた夏の優勝、興南・春夏連覇

2010年の春。

沖縄は、すでに一度、歓喜を味わっていた。

センバツ――

興南高校が頂点に立つ。

だが、沖縄高校野球にとって

本当の意味での“悲願”は、

夏の甲子園だった。

■ トルネード左腕・島袋洋奨という象徴

マウンドに立つ姿を見た瞬間、

誰もが目を奪われた。

独特のフォーム。

大きくうねる腕。

――トルネード。

島袋洋奨。

彼は、

技巧派でも怪腕でもない。

だが、沖縄の野球そのものを体現する存在だった。

粘る。

逃げない。

最後まで、投げ切る。

■ 準決勝・報徳学園戦――歴史を変えた6-5

準決勝の相手は、

強豪・報徳学園。

試合終盤まで劣勢。

誰もが思った。

「さすがに、ここまでか」と。

だが――

興南は、諦めなかった。

終盤、一気に畳みかけ、

6-5の大逆転。

この瞬間、

甲子園の空気が変わった。

沖縄が、

“勝者の顔”をしていた。

■ 決勝・東海大相模――悲願の瞬間

決勝の相手は、

名門・東海大相模。

全国の強豪を倒してきた興南に、

もはや迷いはなかった。

試合終了の瞬間。

スコアボードに刻まれた勝利。

沖縄、

夏の甲子園初優勝。

しかも――

春夏連覇。

それは、

栽 弘義が夢見て、

届かなかった場所だった。

だが確かに、

彼の野球が、

この優勝を導いていた。

H2⑥ そして2025年――沖縄尚学、67年目の夏制覇

2010年の歓喜から、15年。

沖縄高校野球は、

“二強時代”へと入っていく。

その一角を担ったのが、

沖縄尚学だった。

■ 二年生エースが導いた夏

2025年。

尚学のマウンドに立っていたのは、

2年生エース・末吉、そして新垣。

若さゆえの勢い。

だが、試合運びは驚くほど冷静だった。

■ 準決勝・山梨学院戦――5-4の執念

準決勝。

相手は強豪・山梨学院。

終盤まで劣勢。

それでも尚学は崩れない。

一球、一打に集中し、

最後は5-4の大逆転。

それは、

豊見城、沖縄水産、興南が

積み上げてきた

「勝ち切る文化」の結晶だった。

■ 決勝・日大三高――白球が、南へ

決勝の相手は、

日大三高。

堂々と、

真正面から打ち勝った。

試合終了。

優勝旗は、

ついに――

沖縄尚学の手に渡った。

1958年、

土を持ち帰れなかった首里から、

67年。

沖縄は、

“夏の王者”を二校、持つ島になった。

H2⑦ センバツが先に示した「沖縄の強さ」

沖縄高校野球は、

実は“春”で先に結果を出している。

■ 1970年代――豊見城の連続出場

- 1975年から4年連続センバツ出場

- 最高成績は8強

夏と同じく、

全国に爪痕を残した。

■ 春の優勝校

- 1999年:沖縄尚学

- 2008年:沖縄尚学

- 2010年:興南(春夏連覇)

“勝てる沖縄”は、

春から育っていたのだ。

【まとめ】白球は、今も南の空を走っている

1958年。

土を持ち帰れなかった首里の夏。

1970年代。

栽 弘義が、

甲子園を震わせた豊見城の時代。

1990年、1991年。

沖縄水産の、

あと一歩届かなかった決勝。

2010年。

興南が、

春夏連覇で悲願を叶えた。

2025年。

沖縄尚学が、

67年分の想いを抱いて、

夏の頂点に立った。

――これは偶然じゃない。

沖縄高校野球は、

負け続けたからこそ、強くなった。

白球は今日も、

南国の風を切りながら、

次の世代へと受け継がれていく。

あの夏の白球は、

今も――

心を走り続けている。

よくある質問(FAQ)|沖縄高校野球と甲子園優勝の記憶

Q1. 沖縄は甲子園で何回優勝していますか?

A. 春の選抜(センバツ)と夏の選手権を合わせると、沖縄勢は優勝を複数回経験しています。代表的なのは沖縄尚学(センバツ優勝・夏優勝)、興南(センバツ優勝・夏優勝=春夏連覇)です。この記事では、首里高校の初出場から2025年の沖縄尚学夏制覇まで、流れで整理しています。

Q2. 沖縄の「最後の甲子園優勝」はいつですか?

A. 記事内で扱っている流れでは、2025年の沖縄尚学(夏)が最新の頂点として描いています。沖縄勢は2010年に興南が春夏連覇を達成しており、そこから15年後に尚学が夏を制しました。

Q3. 「甲子園の土」を持ち帰れなかったのはなぜ?

A. 1958年当時の沖縄はアメリカ統治下にあり、植物防疫の扱いなどから甲子園の土が“外国の土”として扱われた背景があります。その無念を知った人々が、甲子園の小石を沖縄へ届けた話は、沖縄高校野球史の原点として語り継がれています。

Q4. 栽 弘義監督は沖縄高校野球で何を成し遂げたのですか?

A. 豊見城・沖縄水産を率い、甲子園で沖縄が全国と互角に戦える基準を作り上げた指導者です。1970年代の豊見城の躍進、90年代の沖縄水産の決勝進出など、「あと一歩」の積み重ねが、のちの興南の夏制覇へとつながっていきます。

Q5. 豊見城や沖縄水産は、優勝していないのになぜ重要なのですか?

A. 優勝はしていなくても、彼らの戦いは沖縄野球に“勝ち切るための設計図”を残しました。準優勝や上位進出の経験が、県全体の底上げを生み、やがて興南・沖縄尚学の全国制覇へと結実します。

Q6. 沖縄尚学と興南の「二強時代」とは?

A. 2010年以降、沖縄の代表校は興南と沖縄尚学が中心となる時期が続きました。両校が互いに競い合うことで県内のレベルが保たれ、2025年の沖縄尚学・夏制覇へもつながっていきます。

コメント